СПРАВОЧНИК

МАРКШЕЙДЕРА

СПРАВОЧНИК АРКШЕЙДЕР

ЧАСТЬ I

Под редакцией

Т. В. БУТКЕВИЧА и Д. Н. ОГЛОБЛИНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО ЧЕРНОЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Москва 195$

АННОТАЦИЯ

В Справочнике маркшейдера освещены теоретические и практические вопросы маркшейдерии и геодезии, а также горного и геолого-разведочного- дела, с которьщи приходится встречаться маркшейдеру-производственнику. Справочник выходит в двух частях.

В первой части приведены справочные материалы по общим вопросам работы маркшейдера шахты: математика, теория ошибок, способы вычислений, теория проекций, геология и учение о рудных месторождениях, разработка месторождений подземным и открытым способом, высшая геодезия, топография, инструментоведение и фотограмметрия.

При подборе материалов для справочника особое внимание было уделено практике работ маркшейдера шахты в соответствии с имеющимися техническими инструкциями.

В составлении первой части справочника принимала участие большая группа научных работников различных институтов, а также маркшейдеров-производственников, геологов и горняков.

Справочник рассчитан на широкий круг работников маркшейдерского и горного дела, а также студентов институтов и техникумов.

Редактор издательства В. Н. Парцевский Технический редактор В. В. Михайлова

Сдано в производство 18/XI—52 г. Подписано к печати 12/Х—53 г.

• Бумага 84 X 108»/ie — 16,13 б. л. = 52,89 п. л. Учет. изд. л. — 60,75 Зн. в 1 л. л. — 45 940 Тираж 10.000 Т-08003 Заказ 2352 Цена 32 руб. 40 коп.

Типография Металлургиздата, Москва, Цветной бульвар, д. 30

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.............................................. 15

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВВЕДЕНИЕ

(Д. Н. Оглоблин)

§ 1. Основные задачи маркшейдерской службы горного предприятия ............................................... ]J

§ 2. История развития маркшейдерского дела в России...... *0

§ 3. Основные моменты развития советской маркшейдерии.. 30

Литература.............................................. 34

ГЛАВА ВТОРАЯ

МАТЕМАТИКА

(Г. С. Абрамов и Д. Н. Оглоблин)

§ 4. Алгебра............................................ 35

§ 5. Логарифмы ........................................ 39

§ 6. Определители (детерминанты) ..................... 41

§ 7. Измерение углов.................................. 45

§ 8. Площади плоских фигур ............................ 46

§ 9. Объемы тел ........................................ 48

§ 10. Гониометрия ...................................... 53

§ 11. Плоская тригонометрия .............................. 57

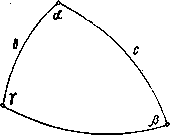

§ 12. Сферическая тригонометрия ........................ 59

§ 13. Аналитическая геометрия на плоскости .............. 63

§ 14. Аналитическая геометрия в пространстве ........... 67

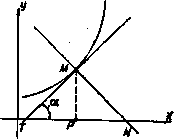

§ 15. Диференциальное исчисление........................ 70

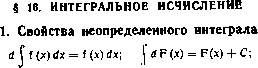

§ 16. Интегральное исчисление............................ 74

§ 17. Диференциальная геометрия ........................ ■

Литература.............................................. 83

4

Оглавление

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПРОЕКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МАРКШЕЙДЕРСКОМ

ДЕЛЕ

(Д. Н. Оглоблин и А. П. Рилов)

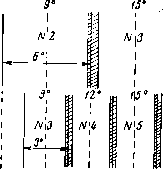

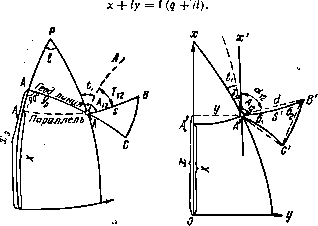

§ 18. Общие сведения .................................... 84

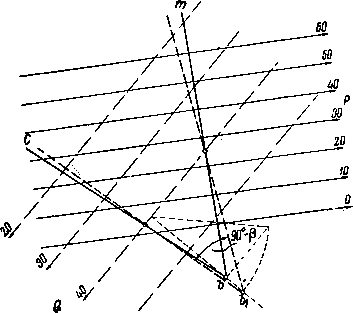

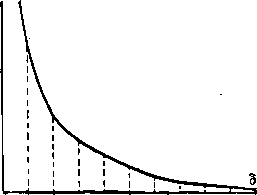

§ 19. Проекции с числовыми отметками .................... 85

§ 20. Аксонометрические проекции ........................ 98

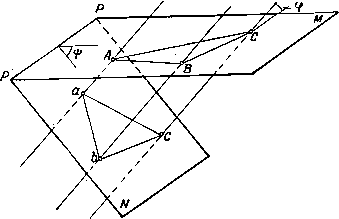

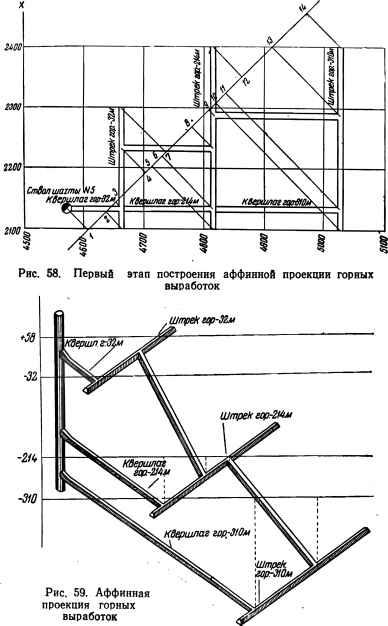

§ 21. Аффинные проекции ................................ 104

§ 22. Механические способы построения аффинных проекций .................................................. 108

§ 23. Стереографические проекции ........................ 113

Литература.............................................. 116

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ТЕОРИЯ ОШИБОК И СПОСОБ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

(В, А. Романов)

§ 24. Общие сведения .................................... 117

Л. Теория ошибок измерений

§ 25. Случайные ошибки измерений и их свойства............ 118

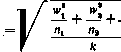

§ 26. Накопление средних ошибок измерений при вычислениях 119 § 27. Веса функций измеренных величин............*...... 124

Б. Уравновешивание прямых, независимых измерений

§ 28. Прямые, независимые, равноточные измерения (простая

арифметическая середина) ............................ 125

§ 29. Прямые, независимые, неравноточные измерения (общая арифметическая середина) ........................ 126

В. Уравновешивание прямых условных измерений

§ 30. Теория............................................ 128

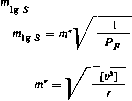

§ 31. Пример уравновешивания полного геодезического четы-

реугольника по способу прямых условных измерений.. 139 § 32. Определение точности измерений уравненных величин

и функций уравненных величин...................... 147

§ 33. Оценка точности уравновешенного полного геодезического четы реу гол ьника............................... 149

§ 34. Теория двухгруппового уравновешивания ............ 150

§ 35. Оценка точности измерений и результатов при двух-

групповом уравновешивании ............................ 157

Г. Уравновешивание посредственных (косвенных) измерений

§ 36. Теория ..'............................................ 159

\ 37. Определение средних погрешностей измерений и результатов уравнительных вычислений.................. 169

Оглавление - 5

§ 38. Пример уравнивания и оценки точности посредственным (косвенным) способом вставки точки в имеющуюся триангуляционную сеть............................ 171

Д. Элементы теории вероятностей и приложение ее к теории случайных ошибок

§ 39. Элементы теории вероятностей ...................... 184

§ 40. Приложение теории вероятностей к теории случайных

ошибок.............................................. 1^6

Литература................................................. 189

ГЛАВА ПЯТАЯ СПОСОБЫ МАРКШЕЙДЕРСКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

(С. И. Никольский и Д. Н, Оглоблин)

§ 41. Общие сведения .................................... 190

§ 42. Некоторые сведения о приближенных вычислениях.. 190

§ 43. Основные правила маркшейдерских вычислений ...... 194

§ 44. Интерполирование .................................. 195

§ 45. Логарифмическая линейка .......................... 196

§ 46. Специальная счетная линейка МГМ ................... 200

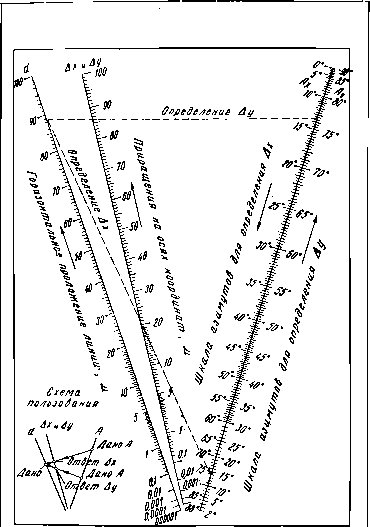

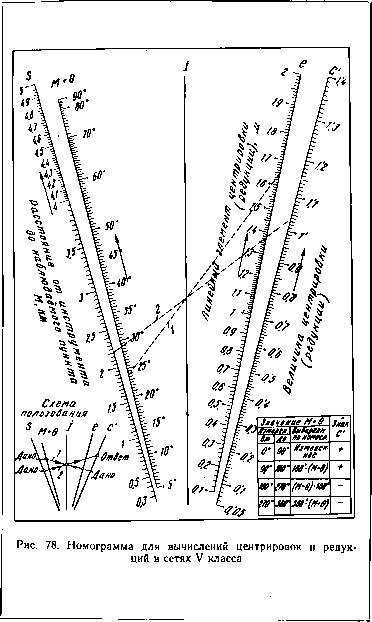

§ 47. Вычисления с помощью номограмм ......'............ 201

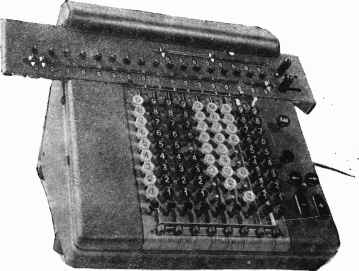

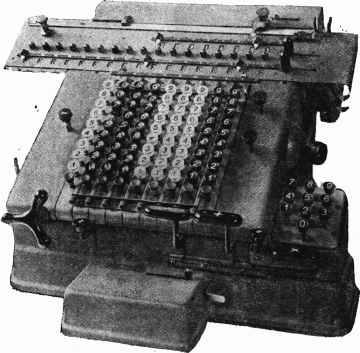

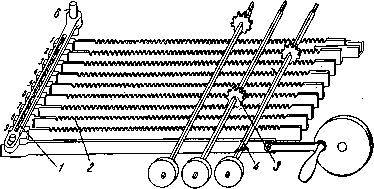

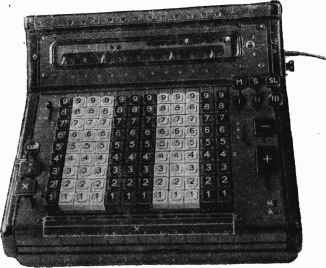

§ 48. Счетные машины для геодезических и маркшейдерских

вычислений .......................................... 206

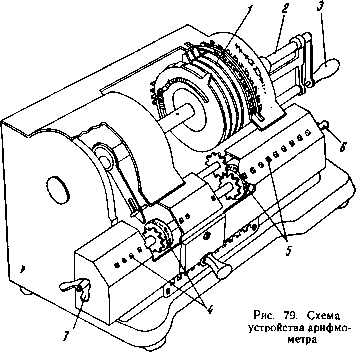

§ 49. Арифмометр и другие счетные "Машины, работающие

по принципу колес Однера............................ 207

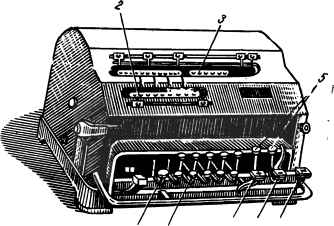

§ 50. Клавишная счетная машина КСМ-2 и другие механизмы, работающие по принципу ступенчатого валика 212 § 51. Счетные машины, работающие по принципу пропорционального рычага.................................... • 215

§ 52. Суммирующие машины.........................•..... 217

Литература .. ............................................ 219

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГЕОЛОГИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, РУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(Н. А. Хрущов)

А. Общие сведения

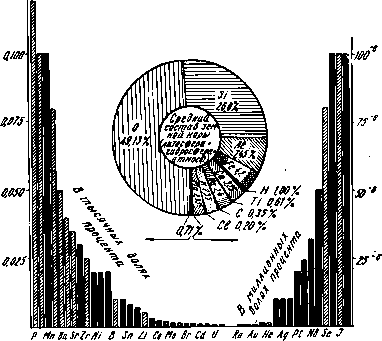

§ 53. Строение и состав земли ............................

5 54. Земная кора, ее строение и состав ..................

§ 55. История развития земной коры......................

§ 56. Распространение химических элементов в земной коре

220 221 222 224

6

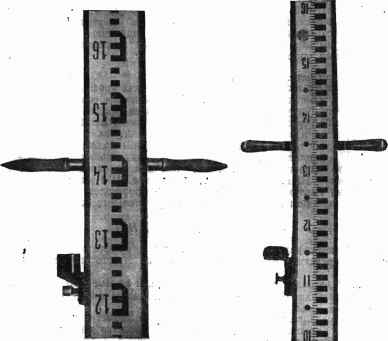

Оглавление

Б. Минералогия

§ 57. Определение минералогии как науки и ее развитие .. 228

§ 58. Условия минералообразования в земной коре ........ 228

§ 59. Строение и состав минералов ........................ 230

§ 60. Физические свойства минералов ...................... 231

§ 61. Классификация минералов .......................... 233

§ 62. Наиболее распространенные или важные для промышленности минералы ............................. 234

5. Петрография

§ 63. Общие сведения .................................... 246

§ 64. Изверженные горные породы....................... 249

§ 65. Осадочные горные породы ____...................... 252

§ 66. Измененные, или метаморфические, горные породы---- 254

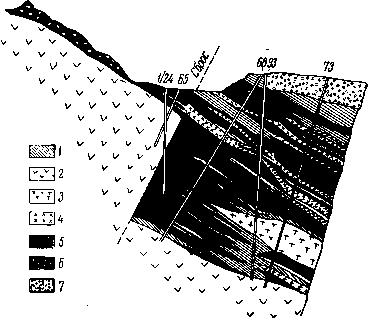

Г. Формы залегания и нарушения рудных тел и горных пород

§ 67. Первичные структурные геологические формы........ 256

§ 68. Вторичные тектонические структурные геологические

формы ............................................. 259

Д. Рудные месторождения

% 69. Общие сведения и классификация...............*..... 261

§ 70. Месторождения черных металлов...................... 264

6 71. Месторождения цветных металлов ................... 273

§ 72. Группа редких металлов ............................ 283

§ 73. Поверхностное изменение рудных месторождений ---- 284

Е. Изучение и разведка рудных месторождений

§ 74. Общие сведения .................................... 286

§ 75. Геологическая съемка .............................. 2Ь7

§ 76. Геологоразведочные работы.......................... 289

Литература .............................................. ^Уо

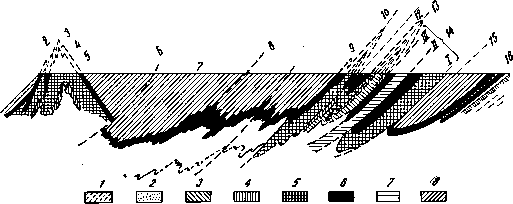

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

РАЗРАБОТКА РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ

(Г, М. Малахов)

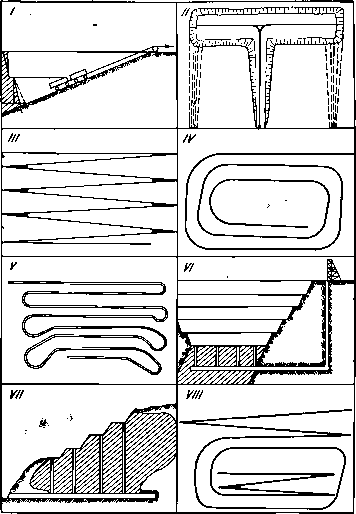

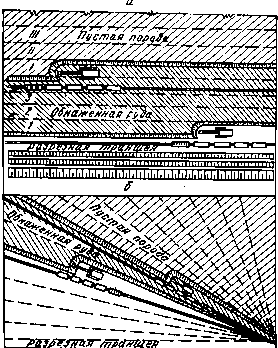

77. Основные понятия и термины ........................ 296

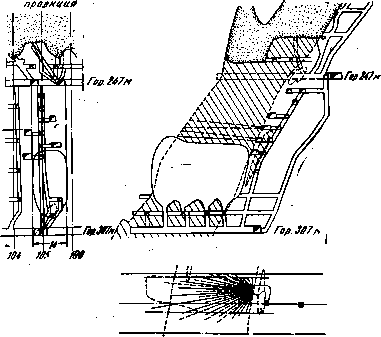

78. Вскрытие месторождений ............................ 298

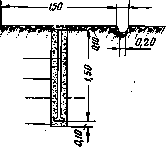

79. Проходка шахтных стволов .......................... 300

80. Проведение горизонтальных выработок .............. 311

81. Проходка восстающих .............................. 317

82. Классификация систем разработки рудных месторождений................................................. 317

Оглавление

7

§ 83. Системы разработки с открытым выработанным про-

странством......................................... 318

I. Почвоуступная система разработки .............. 318

II. Потолкоуступная система разработки ............ 320

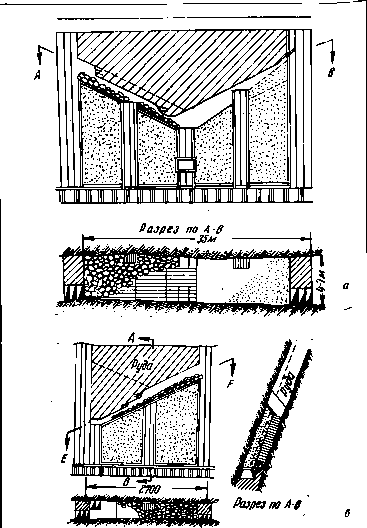

III. Сплошная система разработки .................... 323

IV. Камерно-столбовая система разработки ......... 328

V. Система разработки подэтажными штреками ...... 330

§ 84. Система разработки с магазинированием отбитой руды 346 § 85. Система разработки с закладкой выработанного пространства ........................................... 353

§ 86. Система разработки с креплением выработанного пространства ....................................,....... 363

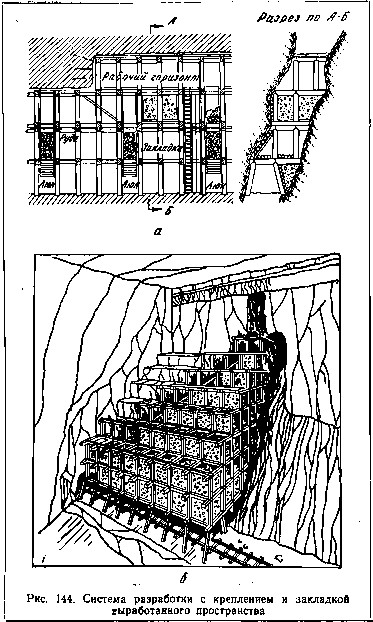

§ 87. Система разработки с креплением и закладкой выработанного пространства............................. 369

§ 88. Система разработки с обрушением вмещающих пород 373

I. Слоевое обрушение ........................... 373

И. Столбовые системы разработки с обрушением кровли 381

§ 89. Системы разработки с обрушением руды и покрывающих пород ......................................... 384

I. Подэтажное обрушение .......................... 384

II. Этажное (блоковое) естественное обрушение ...... 394

III. Этажное (блоковое) принудительное обрушение .. 397

IV. Массовое обрушение руды взрывами минных скважин ............................................ 399

§ 90. Комбинированные системы разработки .............. 406

Литература .............................................. 416

ГЛАВА ВОСЬМАЯ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ В ШАХТЕ

(Т. С. Бурчак)

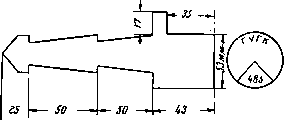

§ 91. Рельсовая колея.................................... 418

§ 92. Верхнее строение пути .............................. 419

§ 93. Особенности расположения рельсовых путей на криволинейных участках ................................. 420

§ 94. Стрелочные переводы ..................•.............. 425

§ 95. Пути самокатной откатки ............................ 437

§ 96. Габариты откаточных выработок .................... 440

Литература .............................................. 441

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

РАЗРАБОТКА РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

(И. Р. Ворошилин)

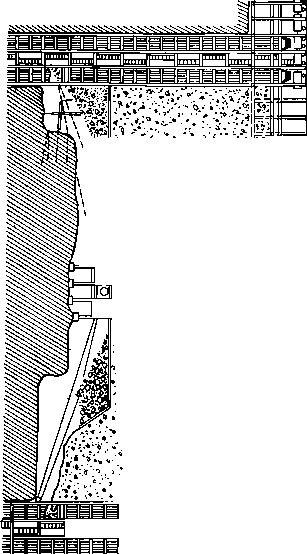

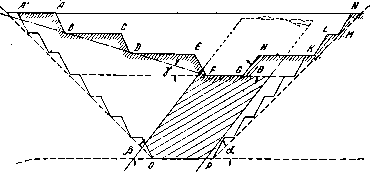

§ 97. Терминология ...................................... 442

§ 98. Вскрытие месторождений............................ 444

V 99. Системы разработки............... 448

8

Оглавление

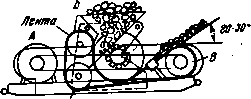

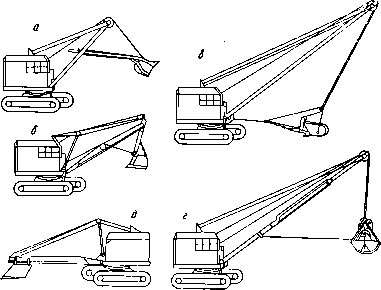

§ 100. Механизация вскрышных и добычных работ .......... 453

§ 101. Взрывные работы.................................. 464

§ 102. Транспорт .......................................... 470

§ 103. Отвальное хозяйство ............................... 477

Литература .............................................. 483

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ

(И. #. Рейзенкинд)

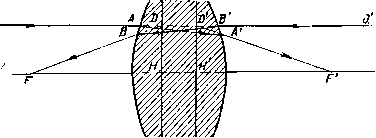

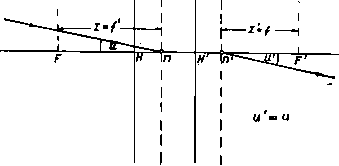

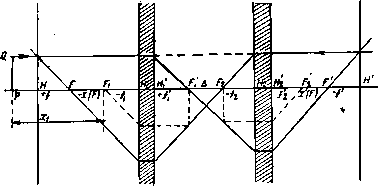

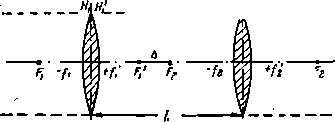

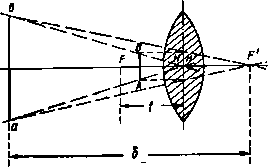

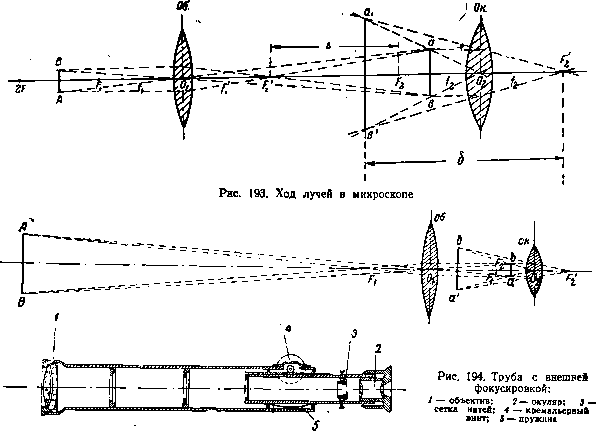

§ 104. Основные сведения из геометрической оптики ........ 484

§ 105. Оптические части маркшейдерских и геодезических инструментов ......................................... 493

§ 106. Уровни ...........................................". 500

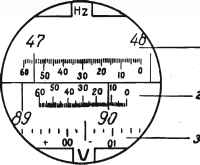

§ 107; Отсчетные приспособления.......................... 508

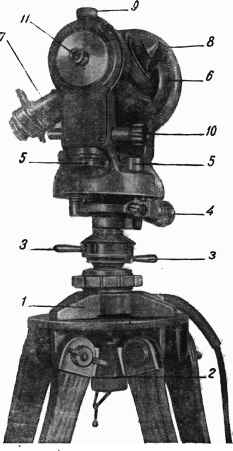

§ 108. Угломерные инструменты ............................ 518

§ 109. Поверки и исследования угломерных инструментов . 547

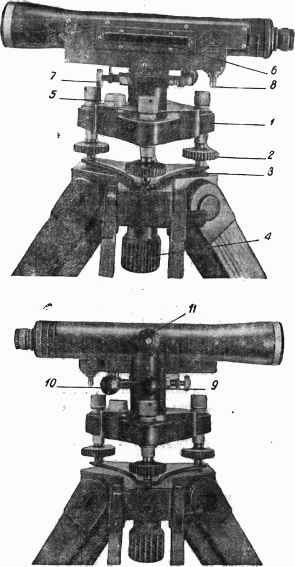

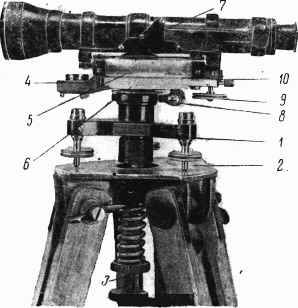

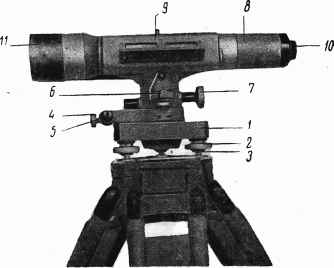

§ ПО. Нивелиры .......................................... 558

§ 111. Поверки и исследования нивелиров .................. 567

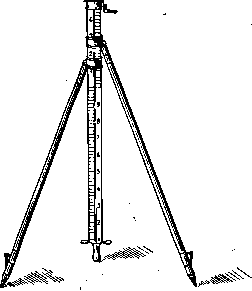

§ 112. Нивелирные рейки .................................. 572

§ 113. Дальномеры ........................................ 577

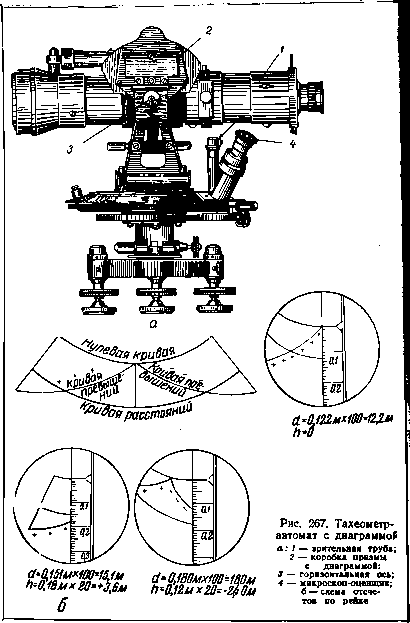

§ 114. Тахеометры ........................................ 589

§ 115. Мензула и кипрегель............................... 599

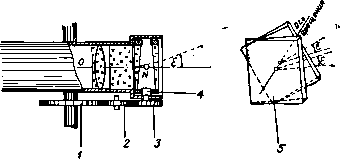

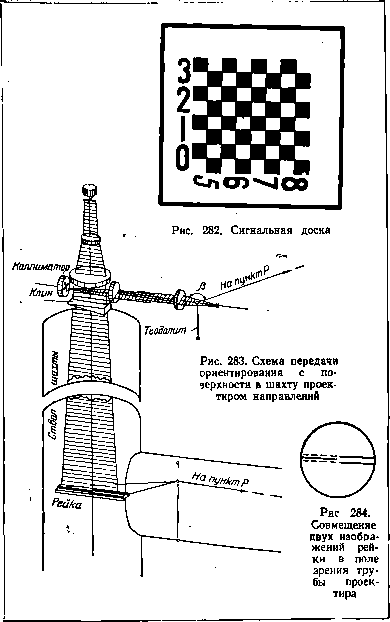

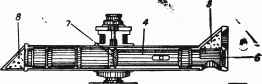

§ 116. Оптические отвесы .................................. 601

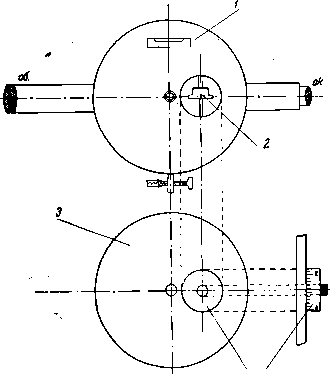

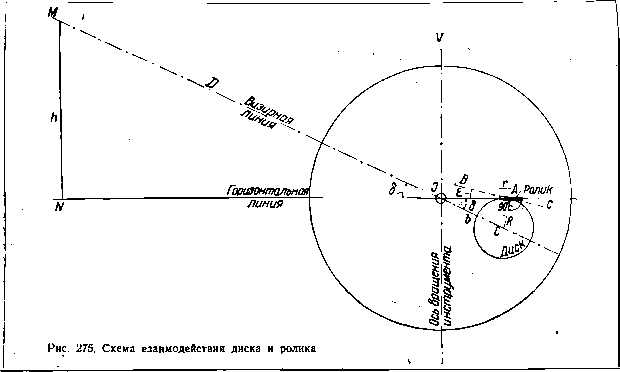

§ 117. Оптический проектио направлений .................. 604

§ 118. Магнитные инструменты ............................ 607

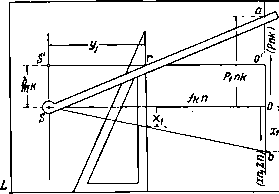

§ 119. Инструменты для камеральных работ ................ 613

§ 120. Основные сведения об уходе за маркшейдерскими

и геодезическими инструментами................... 617

Литература.............................................. 619

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ВЫСШАЯ ГЕОДЕЗИЯ

(А. В, Буткевич)

А. Земной эллипсоид

§ 121. Общие сведения.................................... 620

8 122. Обозначения и основные формулы для эллипсоида---- 622

§ 123. Вычисления длин дуг меридианов и параллелей ...... 624

§ 124. Вычисление площадей сфероидических трапеций .... 628

§ 125. Исследование кривых на эллипсоиде (сфероиде)...... 629

| 126. Решение треугольников на сфероиде ...... 630

§ 127. Вычисление, геодезических координат на сфероиде

(главная геодезическая задача) ...................... 633

§ 128. Фигура Земли ...................................... 640

Оглавление

9

Б. Единая система плоских прямоугольных координат в СССР

§ 129. Системы прямоугольных координат, применявшиеся в

России и в СССР ...................................... 642

§ 130. Плоские прямоугольные координаты в конформной проекции Гаусса ...................................... 644

§ 131. Переход от геодезических координат к плоским прямоугольным в проекции Гаусса .......----.............648

§ 132. Переход от плоских прямоугольных координат к геодезическим ..........................................649

§ 133. Порядок обработки триангуляции II—IV классов в системе плоских координат Гаусса ........................ 654

§ 134. Перечисление координат Гаусса из одной зоны в другую..............................................661

§ 135. Построение километровой и географической сеток на картах..............................................662

§ 136. Переход от местной системы координат к единой системе координат 1942 г................................. 664

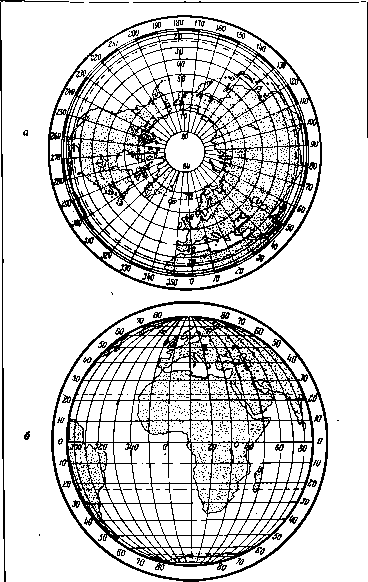

В. Картография

§ 137. Предмет и содержание картографии ................ 666

§ 138. Содержание карт. Картографическая генерализация .. 667 § 139. Математические элементы карт и свойства картографических проекций.................................... 668

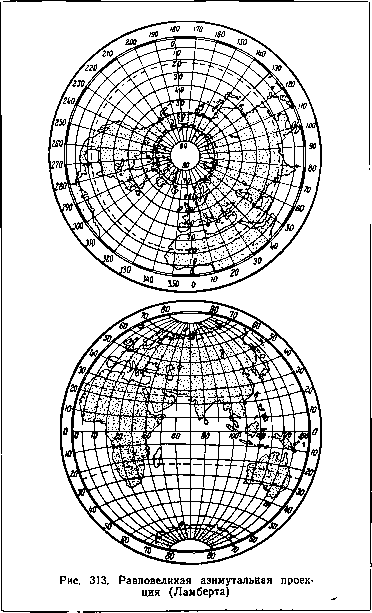

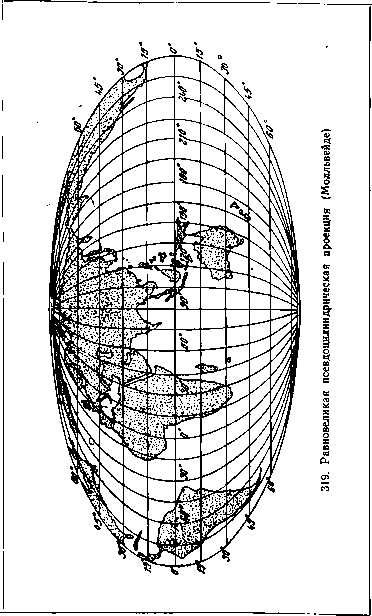

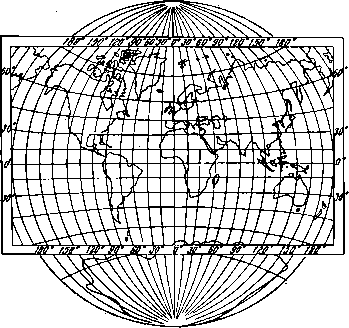

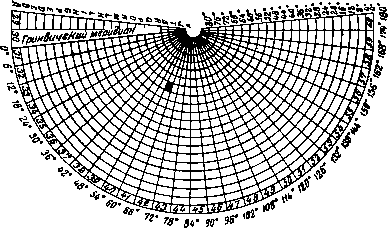

§ 140. Проекции мелкомасштабных карт .................... 669

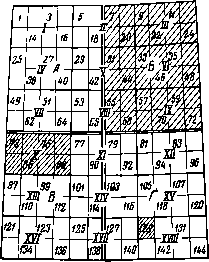

§ 141. Номенклатурные карты и их свойства .............. 683

§ 142. Картометрия и метрические свойства мелкомасштабных

карт ..................................................686

§ 143. Понятия о методах составления и издания карт .... 689 § 144. Обзор важнейших карт СССР ...................... 691

Г. Практическая астрономия

§ 145. Введение.......................................... 691

§ 146. Системы координат в астрономии ..................692

§ 147. Измерение времени ..................................694

§ 148. Вычисление координат Солнца и звезд................696

§ 149. Подготовка к наблюдениям.......................... 697

§ 150. Определение широты по Полярной..................698

§ 151. Определение азимута и поправки часов по высотам

Солнца..............................................700

§ 152. Определение азимута по способу Ф. Н. Красовского 703 § 153. Определение азимута по способу А. А. Лукерьина .., 705

§ 154. Понятие об определении разности долгот.............706

Литература........................................... 707

10

Оглавление

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ ОСНОВНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

(Т. А. Буй и А. В. Буткевич)

§ 155. Общие сведения ................................... 709

§ 156. Схемы построения государственной опорной геодезической сети в СССР .................................... 710

§ 157. Маркшейдерские (малые) триангуляции .....А....... 718

§ 158. Составление проекта и рекогносцировка триангуляции 721

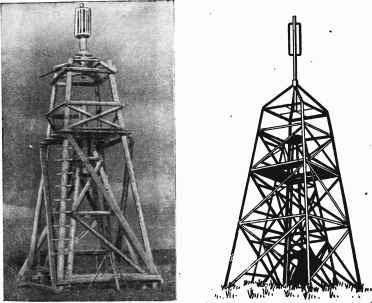

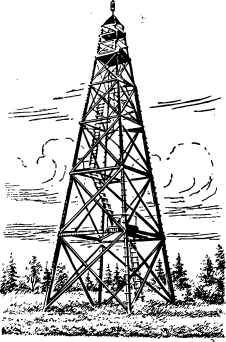

§ 159. Постройка знаков и закладка центров .............. 727

§ 160. Линейные измерения ____г........................... 732

§ 161. Угловые измерения................................739

| 162 Предварительная (полевая) обработка триангуляции 745 § 163. Уравновешивание триангуляции по методу условных

наблюдений........................................ 753

§ 164. Строгое и приближенное уравновешивание типичных

фигур триангуляции ............................... 769

§ 165. Уравновешивание триангуляции по методу посредственных наблюдений .....Г____:........................... 786

§ 166. Геометрическое нивелирование III—IV классов ...... 801

§ 167. Геодезическое нивелирование ........................ 804

§ 168. Полигонометрия ....................................806

Литература ..................................,...........811

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ТОПОГРАФИЯ

(И..А. Блашкевич)

§ 169. Общие сведения .................................... 813

§ 170. Номенклатура карт и планов ........................ 815

Л. Теодолитная съемка

§ 171. Назначение теодолитной съемки....................817

§ 172. Теодолитные ходы как метод определения координат

пунктов съемочного обоснования ........................817

§ 173. Ориентирование линий..............................821

§ 174. Уравнивание теодолитных ходов и вычисление координат..................................................822

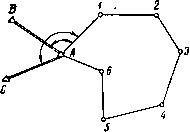

§ 175. Аналитические сети (микротриангуляция) ............832

§ 176. Определение координат пунктов решением прямой

засечки (засечка вперед)......................v...... 833

§ 177. Определение координат пунктов решением обратной

засечки...........................................840

§ 178. Съемка ситуации................................844

§ 179. Камеральные работы при теодолитной; съемке 845

Оглавление

11

Б. Тахеометрическая съемка

§ 180. Общие сведения .................................... 846

§ 181. Опорная сеть при тахеометрической съемке .......... 847

§ 182. Тахеометрическая съемка подробностей ..............848

§ 183. Съемка рельефа^....................................851

§ 184. Камеральные работы при тахеометрической съемке 852 § 185. Основные требования к тахеометрической съемке .... 853

В. Мензульная съемка

§ 186. Общие сведения и инструменты ...................... 854

§ 187. Подготовка планшета................................ 855

§ 188. Основные требования по обоснованию мензульных

крупномасштабных съемок ............................ 856

§ 189. Съемка ситуации .................................... 857

§ 190. Съемка рельефа .................................... 858

§ 191. Камеральные работы................................ 859

Геометрическое нивелирование

§ 192. Общие сведения .................................... 859

§ 193. Инструменты ....................................... 860

§ 194. Геометрическое нивелирование как создание высотной

основы при съемках (нивелирование IV класса)......861

§ 195. Уравнивание нивелирных ходов......................862

| 196. Инженерно-техническое нивелирование ..............865

§ 197. Разбивка пикетажа................................865

| 198. Разбивка главных точек кривой ....................866

§ 199. Детальная разбивка кривых ........................867

| 200. Нивелирование трассы ..............................869

| 201. Составление профиля................................ 869

§ 202. Нивелирование площадей ............................872

§ 203. Физическое нивелирование ..........................873

§ 204. Определение площадей по плану ....................875

Литература ..............................................876

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ФОТОГРАММЕТРИЯ

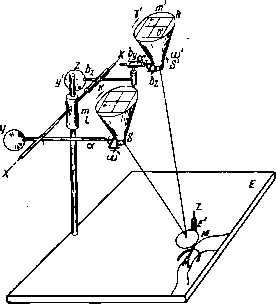

(И, Я. Рейзенкинд) § 205. Общие сведения ....................................877

А. Наземная фотограмметрия

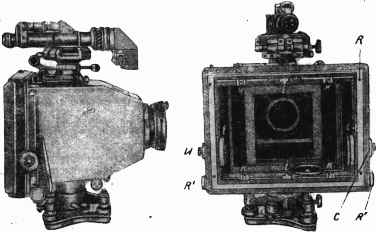

§ 206. Фототеодолит, его устройство и поверки ........... 878

§ 207. Наземная фотограмметрическая съемка ..............881

§ 208. Наземная стереофотограмметрическая съемка. Определение пространственньдх координат точек местности 88?

12

Оглавление

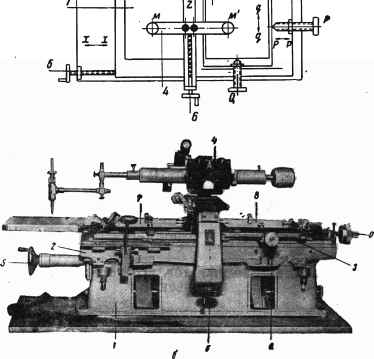

§ 209. Стереокомпаратор, его устройство и поверки ........885

§ 210. Ориентирование снимков на стереокомпараторе и определение места нулей шкал х, г и параллаксов, наблюдение снимков, графическое определение координат х, у, z 888

Б. Контурно-комбинированная аэросъемка

§ 211. Анализ аэроснимка......................Л..........891

§ 212. Летносъемочный процесс ............................897

§ 213. Составление плана при контурно-комбинированной

аэросъемке ..........................................899

§ 214. Геодезические работы при . контурно-комбинированной

аэросъемке............................................. 911

В. Высотная аэрофотосъемка

§ 216. ДиференцированЪый способ обработки снимков...... 913

§ 216. Универсальный метод обработки снимков ............925

Литература.............................................. 928

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Таблица I. Величины Iff П1. Iff ДО и X..................... 930

Таблица II. Вспомогательные величины..................... 937

Таблица III. Величина Iff—................................• 937

Таблица IV. Поправки ^х"*................................ 938

Таблица V. Поправки As = — [5] S2 ............... 939

Таблица VI. Вспомогательные величины .................. 939

Таблица VII. Поправки ls, Ms и uh .................. 942

Таблица VIII. Искажения расстояний m — 1 в конформной

проекции Гаусса ................................ 943

Уш

Таблица IX. Поправки расстояний A5 = S ——........ 943

Таблица X. Поправки направлений 6".................... 944

Таблица XI. Таблицы для перехода к системе координат

1942 г.................................... 945

Таблица XII. Картографические таблицы................... 951

Таблица XIII. Средняя рефракция ........................ 953

Таблица XIV. Леревод часовых единиц в градусные и обратно 954

Таблица XV. Таблица азимутов звезд ....................... 955

Таблица XVI. Постоянная таблица координат Солнца ....... 957

Таблица XVII. Перевод среднего времени в звездное ....... 961

Оглавление

13

Таблица XVIII. Перевод звездного времени в среднее ....... 962

Таблица XIX. Видимые координаты Полярной ............. 963

Таблица XX. Величины R= оА + Ьв + Г'А 1в......... 964

Таблица XXI. Величины к для вычисления сближения меридианов ..'....................................... 965

Таблица ХХ1Г" Таблица для приведения суммарных уравнений

на станции к весу р = —1 ................... 966

Таблица XXIII. Таблица для вычисления коэфициентов уравнений погрешностей......................... 967

Таблица XXIV. Поправки г за кривизну Земли и рефракцию . 969

Таблица XXV. Таблица поправок для приведения к горизонту

20-л« пролетов............................... 970

h2d

Таблица XXVI. Дополнительные поправки Д=—..... 972

Таблица XXVII. Таблица поправок для приведения к горизонту 24-м пролетов ........................... 973

Таблица XXVIII. Дополнительные поправки Д = ^2 .... 975

Таблица XXIX. Квадраты, квадратные корни из чисел и величины, обратные числам и их квадратам для чисел от 1 до 350..................... 976

Таблица XXX. Натуральные значения тригонометрических

функций............................. 984

Таблица XXXI. Некоторые часто встречающиеся математические величины и их логарифмы.............. 986

Таблица XXXII. Длины дуг и хорд для радиуса, равного 1 м 987 Таблица XXXIII. Перевод градов в градусную меру ....... 989

Таблица XXXIV. Поправки за наклон линий по формуле

Л2

Таблица XXXV. Поправки за наклон линий по формуле

Д1 = 2/,5ш2 —......................... 995

Таблица XXXVI. Поправки к длинам сторон за провес стальной пятидесятиметровой рулетки........ 997

Таблица XXXVII. Поправки к длинам сторон за провес стальной двадцатиметровой рулетки.......... 999

Таблица XXXVIII. Поправки к длинам сторон за несимметрию провеса рулетки....................1000

Таблица XXXIX. Поправки к длинам сторон за разность температур при измерении и компариро-ваяии...................................1001

Таблица XL. Поправки к длинам сторон за приведение к средней уровенной поверхности ...................1003

14

Оглавление

Таблица XLI. Превышения и горизонтальные проложения линий «ри определении расстояний по дальномеру .....................................Ю04

Таблица XLII. Геометрические элементы для разбивки закруглений при R= 1000 м ...................1011

Таблица XLIII. Барометрические таблицы...................1020

Таблица XLIV. Вероятности появления ошибок в пределах.

от —km до +km .............................1026

Таблица XLV. Плотности некоторых твердых тел, жидкостей

и газов ......................................1027

Таблица XLVI. Температурные коэфициенты расширения.....1028

Список общеобязательных технических инструкций по всем видам- топографо-геодезических работ (по состоянию на 1 января 1952 г.) .......................*С29

ПРЕДИСЛОВИЕ

Необходимость издания справочника, в котором маркшейдер шахты мог бы найти все основные сведения, требующиеся в его практической работе, неоднократно указывалась многими маркшейдерами-производственниками. Маркшейдерский справочник, изданный в 1938 г. под редакцией проф. докт. И. М. Бахурина, проф. докт. Н. Г. Келля и инж. Г. Н. Кузнецова, в настоящее время представляет библиографическую редкость и в значительной части устарел. К тому же в нем не был! освещен ряд важных вопросов, с которыми приходится сталкиваться маркшейдеру в процессе работы. Это обстоятельство заставило маркшейдерскую общественность поднять вопрос о подготовке к печати и издании нового маркшейдерского справочника. Инициатива в создании настоящего справочника принадлежит уральским маркшейдерам.

Составленный нами предварительный план справочника был подвергнут широкому обсуждению на многих горнорудных предприятиях СССР. Редакторами было получено большое число замечаний и пожеланий по проекту плана справочника и по содержанию его разделов. В этой важной работе приняли участие маркшейдеры горнорудных предприятий Кривого Рога, Урала, Кавказа, Казахстана, Дальнего Востока и многих других. В обсуждении плана справочника приняли активное участие главные маркшейдеры отраслевых главных управлений Министерства металлургической промышленности Л. В. Ходов, Б. Г. Лишутин, И. А. Силантьев, В. Н. Полоскин, Л. Н. Бляблина, А. П. Шелягин и другие.

Поступившие к нам замечания после их детального обсуждения нашли свое отражение При установлении окончательного плана справочника. Такое решение вопроса о плане и содержании маркшейдерского справочника позволяет надеяться, что маркшейдер шахты сумеет найти в нем ответы на все основные вопросы, которые могут возникнуть в его работе.

Справочник, прежде всего, предназначен для маркшейдеров горнорудной промышленности. Это обстоятельство во многом предопределило его содержание. Независимо от этого многие сведения справочника окажутся полезными маркшейдерам других отраслей горной промышленности.

Справочник выходит в двух частях. В первой части помещеиы общие разделы: математика, теория ошибок и способ наименьших квадратов, теория проекций и др.; даны сведения по геологии к горному делу; большое место уделено описанию инструментов и

16

Предисловие

рассмотрению комплекса маркшейдерско-геодезических работ на поверхности земли.

Вторая часть справочника содержит сведения по «чисто маркшейдерским» видам работ, которыми приходится заниматься маркшейдеру рудной шахты, в частности: ориентировку и съемку подземных горных выработок, съемку открытых горных работ, учет запасов, добычи и потерь и многие другие.

В составлении первой части справочника принимала участие значительная группа научных работников ряда институтов и маркшейдеров-производственников.

Значительная помощь была оказана авторам и редакторам справочника лицами, взявшими на себя труд рецензирования отдельных разделов. В этой связи коллектив авторов и редакторов первой части справочника выражает большую благодарность: члену-корреспонденту Академии наук СССР, профессору доктору технических наук Н. Г. Келль; профессору доктору технических наук лауреату Сталинской премии Е. Ф. Шешко; кандидату физико-математических наук М. М. Эпштейну; доценту кандидату технических наук Н. А. Гусеву; доценту кандидату технических наук Б. Д. Федорову; доценту кандидату технических наук Л. Н. Келль; доценту кандидату технических наук А. С. Глузбар.

Глубокую благодарность мы приносим также всем лицам, принявшим активное участие в обсуждении предварительного плана настоящего справочника.

Д. ОГЛОБЛИН Т. БУТКЕВИЧ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВВЕДЕНИЕ

Проф. докт. техн. наук Д. Н. ОГЛОБЛИН

§ 1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Маркшейдерское бюро шахты, рудника, прииска или карьера открытых горных работ является одним из важнейших производственных участков предприятия, без которого невозможна безопасная и правильная разработка месторождения.

Основные задачи маркшейдера горнорудного предприятия определяются «Положением о маркшейдерской службе на горных предприятиях», утвержденным руководством министерств, имеющих горные предприятия, а также соответствующими разделами Правил технической эксплуатации.

Круг вопросов, которые решаются маркшейдером шахты или карьера, может быть определен следующими основными задачами.

Первая задача — своевременная и полная съемка горных выработок и изображение их на маркшейдерских планах.

Полное и своевременное изображение на планах состояния горных работ и высокое качество этих планов являются основным показателем деятельности маркшейдера горного предприятия. Без своевременно пополненных планов горных выработок невозможно решать никакие вопросы по эксплуатации месторождений.

Наряду с установлением пространственного взаимоотношения горных выработок между собой и изображением их на плане, не менее важно установить соохношение между подземными горными работами и объектами, расположенными на поверхности земли.

При разработке месторождений открытым способом маркшейдер должен снимать и изображать на планах положение горных выработок, основных механизмов, применяемых для разработки месторождения, верхних и нижних бровок уступов, буровые скважины, разведочные, дренажные и водоотливные выработки, главнейшие транспортные пути и др.

Выполняемая маркшейдером работа по съемке горных работ важна не только для разрешения текущих задач. Не меньшее значение она может иметь спустя много десятков и даже сотен лет,

2 Заказ 2352

18

Введение

Проф. И. М. Бахурин в своей работе [1, стр. 12] писал: «Составитель плана (маркшейдерского — Д. О.) должен помнить, что он является ответственным за свою работу не только перед настоящим, но и перед будущим поколением». Каждый маркшейдер должен помнить, что от точной и своевременной маркшейдерской съемки горных выработок часто зависит безопасность людей, работающих под землей.

Вторая задача — решение многочисленных геометрических задач, возникающих при строительстве и текущей деятельности горнорудного предприятия. При строительстве шахты или карьера маркшейдер должен перенести в натуру запроектированные геометрические элементы горных выработок, указать место и ориентировку установки механизмов и сооружений, разбить в натуре оси транспортных путей и т. д. Все эти работы базируются на геометрических измерениях и построениях, осуществляемых на основании маркшейдерской съемки.

Третья задала — изучение геометрии формы залегания полезного ископаемого и пространственного распределения его свойств.

Рудные залежи обычно имеют неправильную форму. Мощность и элементы залегания рудных тел часто меняются в широких пре делах. В этих условиях знание геометрии формы залегания полезного ископаемого и изображение ее на соответствующих графиках необходимо для решения ряда важнейших вопросов разработки месторождения, как, например, подсчет запасов, составление проектных планов развития горных работ, учет потерь руды и т. д.

Для полной характеристики месторождения важно изучить и изобразить на графиках геометрию распределения свойств полезного ископаемого. Так, при разработке железорудных месторождений необходимо знать, как изменяется в рудном теле содержание железа, серы, фосфора. При разработке полиметаллических рул важно знать геометрию распределения меди, золота, серы, серебра и других полезных компонентов. Эксплуатация россыпного месторождения золота или платины требует знания геометрии распределения этих металлов в толще песков россыпи.

Для каждого разрабатываемого месторождения должно быть установлено наименьшее промышленное содержание полезного компонента и оконтурен объем, подлежащий разработке.

Нередко требуется обеспечить постоянство качества руды, выдаваемой шахтой, так как резкие колебания в содержании составляющих компонентов осложняют технологию переработки руды.

Четвертая задача — систематический контроль над наиболее полным и рациональным использованием разрабатываемого месторождения, т. е. охрана недр Выполнение этой задачи является важнейшим государственным делом. Охраняя недра, маркшейдер защищает интересы государства.

Регулярно производя съемку горных работ и контуров залегания полезного ископаемого, маркшейдер получает необходимые данные о полноте извлечения полезного ископаемого. При этом важно не только устанавливать наличие потерь, но и своевременно их предупреждать.

Основные задачи маркшейдерской службы 19

Маркшейдер обязан следить за соблюдением очередности выемки отдельных рудных тел, этажей, блоков, учитывать количество отбитой и фактически выпущенной из блока руды.

Потери можно уменьшить, если маркшейдер правильно решает вопросы о расположении капитальных сооружений, требующих оставления предохранительных целиков.

Значительные количества полезного ископаемого остаются в междукамерных целиках, потолочинах и целиках у основных горных выработок. Учитывая это, маркшейдер обязан следить за тем, чтобы целики оставлялись только точно по проекту. При погашении горных выработок все целики должны быть извлечены с наибольшей полнотой.

Пятая задача — участие в составлении квартальных, годовых и перспективных планов развития горных работ.

В нашей стране в условиях планового социалистического хозяйства производственная деятельность горного предприятия ведется по утвержденному плану развития горных работ.

Сличая с проектными планами фактическое состояние горных работ шахты или карьера, маркшейдер следит за выполнением проекта, не допускает ведения горных работ, не предусмотренных проектом.

При составлении проектных планов должна быть соблюдена необходимая очередность разработки отдельных участков и горизонтов, учтены другие вопросы правильной разработки месторождения. Составляя проектный план горных работ, маркшейдер дол, жен. следить, чтобы добыча руды планировалась не только из камер, но и из междублоковых целиков, потолочин и днищ. В рав ной мере маркшейдер должен предусмотреть специальные горные работы по ликвидации подземных пустот.

Шестая задача — контроль над правильным проведением горных выработок, их направлением, профилем и др.

Маркшейдер должен своевременно указывать горнякам в натуре запроектированные направления и размеры горных выработок и в дальнейшем обеспечивать систематический контроль за их соблюдением.

Задание направлений горных выработок я контроль за их проведением нередко представляют очень кропотливую маркшейдерскую работу.

Умзнынение проектного сечения выработки, а также изменение уклона или направления, почему-либо допущенные при ее проведении, могут привести к тому, что эту выработку окажется невозможным использовать для намеченных целей.

Седьмая задача — учет и анализ движения запасов, потерь и добычи полезного ископаемого. Маркшейдер по результатам произведенных съемок наносит на планы и разрезы горные выработки и уточняет форму залегания полезного ископаемого, а затем подсчитывает по этим планам и разрезам запасы, разбивая их по группам в зависимости от степени подготовленности к добыче (вскрытые, подготовленные, готовые к выемке и т. д.).

Такой учет дает полную картину состояния запасов полезного ископаемого в недрах по степени готовности к добыче.

2*

20

Введение

При подсчете запасов полезного ископаемого одновременно определяют потери и разубоживание руды.

Учет добычи полезного ископаемого маркшейдер ведет для контроля ежесменного оперативного учета, выполняемого техническим персоналом шахты более упрощенным способом.

Одновременно с этим маркшейдер определяет остатки полезного ископаемого на складах, с помощью чего контролирует учет добытого за месяц полезного ископаемого в целом по шахте или карьеру.

Работы маркшейдера по учету добычи и остатков руды очень ответственны, так как связаны с большими материальными ценностями. Маркшейдер должен помнить, что, выполняя эти работы, он осуществляет функции государственного контроля и защищает интересы государства.

Восьмая задача — изучение процесса сдвижения горных пород над выработанным пространством и определение мер охраны сооружений на поверхности земли и капитальных горных выработок от разрушений.

Маркшейдер обязан определить, для каких сооружений и горных выработок потребуется оставлять предохранительные целики, рассчитать нгобходимые и достаточные размеры целиков для каждого охраняемого объекта.

Чтобы умело и обоснованно решить задачу построения предохранительных целиков, маркшейдер должен изучить характер процесса сдвижения в конкретных условиях разрабатываемого месторождения.

Индивидуальность процесса сдвижения горных пород в условиях отдельных горных предприятий затрудняет возможность распространения аналогии в этом вопросе.

Наряду с построением предохранительных целиков маркшейдеру приходится решать обратную задачу, т. е. определять на поверхности земли место для сооружения тех или иных объектов, вне зоны сдвижения горных пород "над существующими или возможными в будущем горными работами или с оставлением целиков возможно меньших размеров.

Перечисленные восемь задач не охватывают всего комплекса маркшейдерских работ, но являются главными, определяющими производственные функции маркшейдера горного предприятия.

§ 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА В РОССИИ

Маркшейдерия как отрасль горного дела возникла с момента ведения человеком подземных горных работ. Археологическими раскопками установлено, что еще 1400—1600 лет до нашего летоисчисления люди умели строить уменьшенное масштабное изображение горных работ.

Герон старший, живший за 200 лет до нашей эры, дал первое дошедшее до наших дней описание способа подземной съемки и ее ориентирования.

История развития маркшейдерского дела в России

21

Раскопки «чудских ям» на Южном Урале, в Казахстане и в Сибири подтверждают уменье людей, живших на этих территориях за 50—100 лет до нашей эры, вести подземные горные работы и строить их изображение, ориентированное относительно земной поверхности.

Стремительное развитие получило горное дело в России во времена Петра I. В проекте заводского устава крупнейшего деятеля горнозаводского дела России эпохи Петра I В. Н. Татищева, опубликованного в 1743 г.. даются четкие указания об обязанностях маркшейдера горного управления:

а) иметь плоские разрезные чертежи каждой рудокопи, с показанием на них условий залегания и всех особенностей разработки рудника и своевременно пополнять их новыми работами;

б) пополнять и исправлять общие карты данного округа по правилам, изложенным в особой инструкции от Академии наук, куда и должны представляться копии готовых карт целого уезда или провинции».

С самого начала развития горного дела в России на маркшейдеров смотрели как на наиболее образованных людей, всесторонне знающих горное дело. В Заводском уставе В. Н. Татищева о маркшейдере сказано:

«Сей должен быть человек в горных и тому потребных науках довольно искуссный, а к тому верный и прилежный; ему подчинены в особливое смотрение горные межевики, лесные надзиратели, геодезисты и школ учителя».

Первой обстоятельной печатной работой в области маркшейдерского дела был труд гениального М. В. Ломоносова «О измерении рудников», являющийся частью его известного сочинения «Первые основания мэталлургии или рудных дел», законченный dвтором в 1742 г. В 1934 г. Академия наук СССР издала полное собрание сочинений М. В. Ломоносова, в восьмом томе которого опубликованы «Первые основания металлургии или рудных дел».

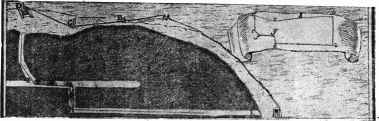

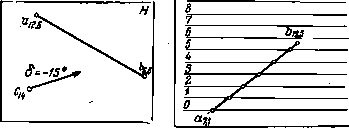

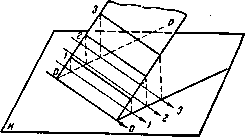

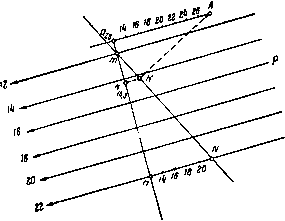

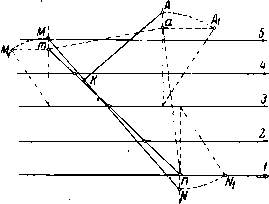

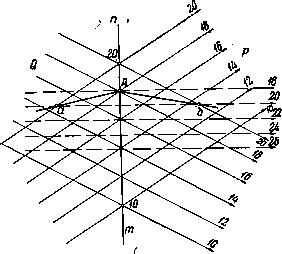

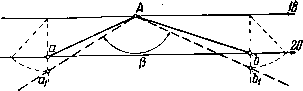

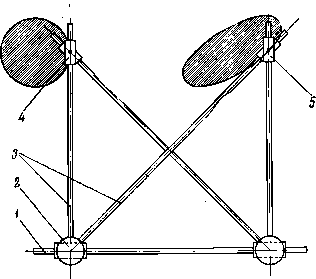

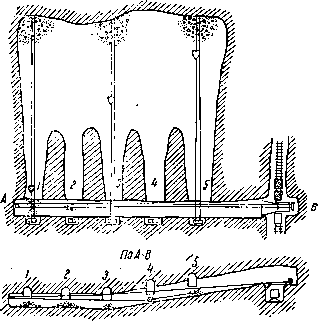

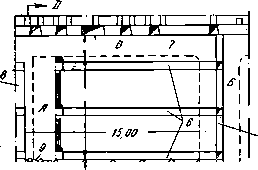

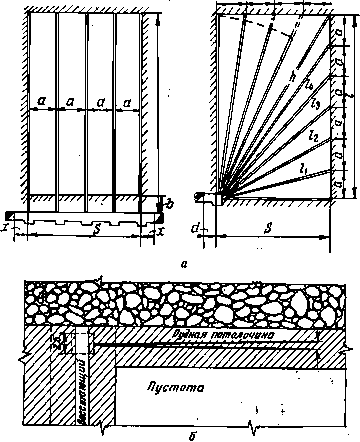

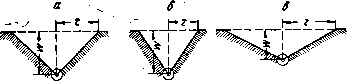

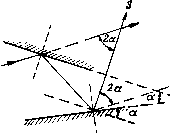

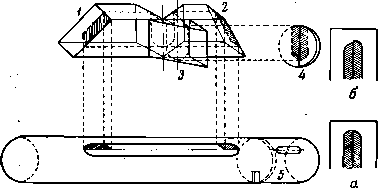

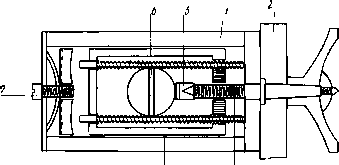

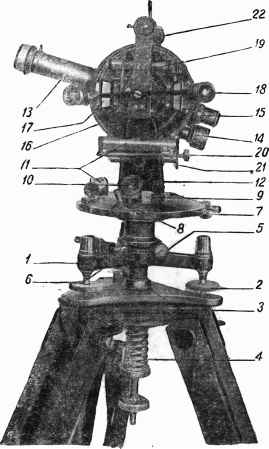

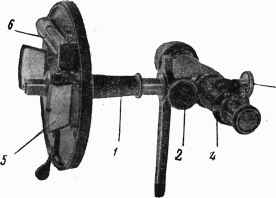

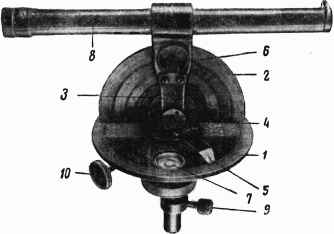

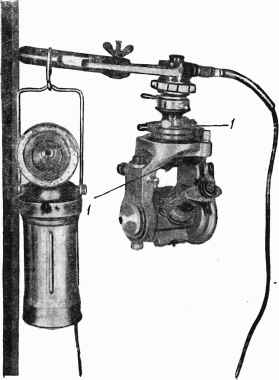

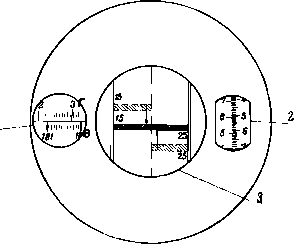

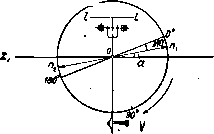

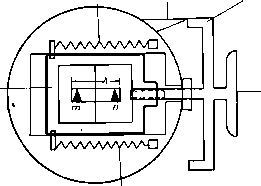

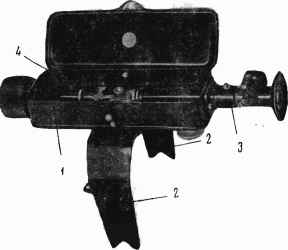

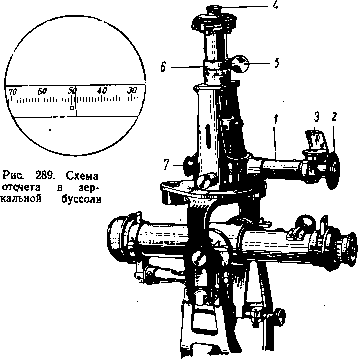

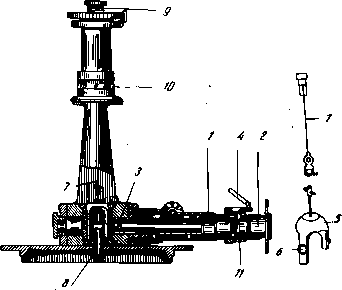

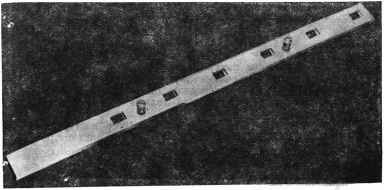

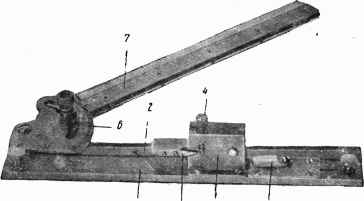

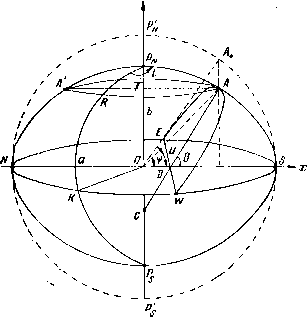

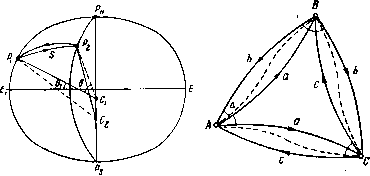

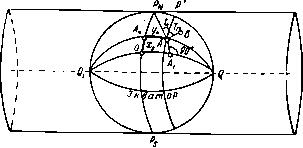

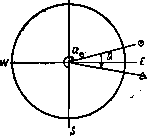

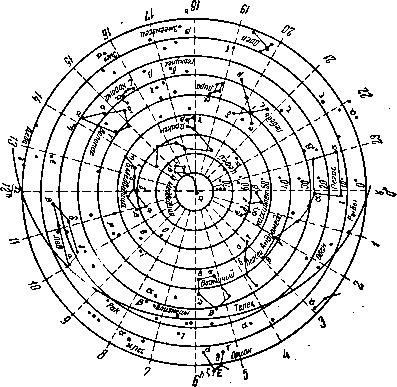

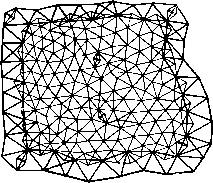

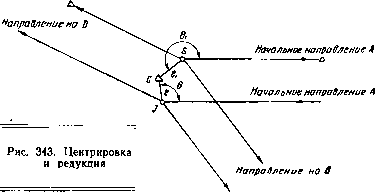

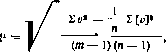

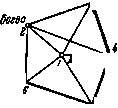

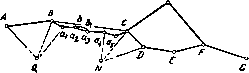

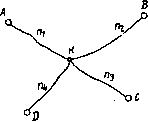

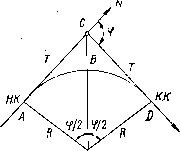

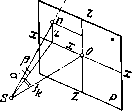

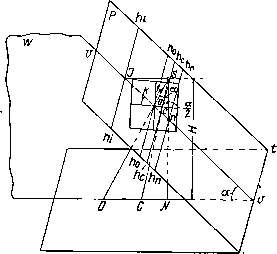

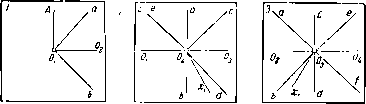

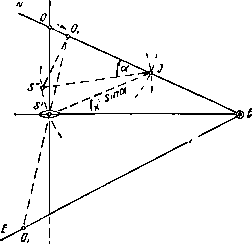

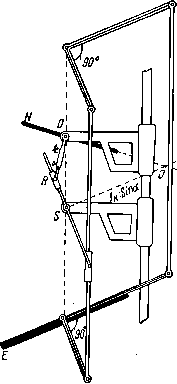

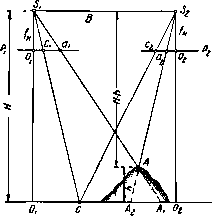

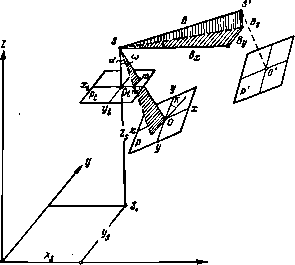

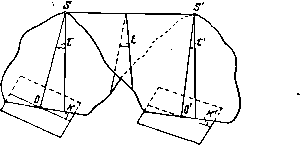

В главе «О измерении рудников» М. В. Ломоносов рассмотрел все основные для того времени вопросы маркшейдерского дела. М. В. Ломоносов дает в ней описание инструментов для подземной съемки: висячей буссоли (рис. 1), висячего квадранта (рис. 2), шнура, мерного жезла, чертежных принадлежностей (масштаба, линейки, циркуля) и подробное объяснение решения характерных задач горного дела (отыскание на поверхности земли места заложения вертикального ствола шахты, которая должна попасть на конец ранее пройденной штольни, такая же задача, но уже с учетом негоризонтальности штольни и рельефа местности (рис. 3) и др.).

Разработанная М. В. Ломоносовым методика съемки горных работ висячими инструментами и составления маркшейдерских планов нашла широкое применение в работе многих талантливых русских маркшейдеров, имена которых до сих пор не удалось уста*

22

Введение

новить. Образцы этих работ сохранились в архивах старейших рудников нашей страны.

Непревзойденные по качеству и полноте маркшейдерские съемки горных работ и планы их были выполнены на Березовских

М. В. Ломоносов (1711—1765)

золотых приисках. Здесь сохранилось около 15 тыс. маркшейдерских планов, большая половина которых составлена в период с 1745 по 1860 г. Подробное описание этих планов приведено в книге [2]. На всей площади месторождения (56 кв. верст) была создана своеобразная триангуляция в виде сетки правильных одноверстных квадратов. Наличие такой основы позволило маркшейдерам Березовска составлять планы многих сотен шахт, принадлежавших разным владельцам, в единой системе координат.

Столь же содержательные планы сохранились и по другим рудникам. Большую роль в их изучении могут сыграть исследова-

Рис. 2. Висячий квадрант М. В. Ломоносова

24

Введение

ния архивов рудников, которые должны выполнить сейчас маркшейдеры-производственники.

Работы М. В. Ломоносова были продолжены А И. Максимовичем, приглашенным в 1802 г. для преподавания в Петербургском горном училище. В 1805 г. вышел учебник А. И. Максимовича «Практическая подземная геометрия», в котором были .расширены

Рис. 3. Решение М. В. Ломоносова задачи об определении на поверхности места заложения шахты

и углублены методы съемки горных работ висячими инструментами.

В середине XIX в. в маркшейдерском деле взамен примитивных висячих инструментов впервые стали применять теодолит и нивелир. Для составления планов горных работ и решения горногеометрических задач широкое применение находят формулы и методы аналитической геометрии.

До недавнего времени в литературе указывалось, что приоритет применения в маркшейдерском деле теодолита принадлежит немцу Вейсбаху, опубликовавшему в 1851 г. книгу «Новое маркшейдерское искусство». В последнее время неоспоримо установлено, что еще в 1847 г. русский ученый П. А. Олышев опубликовал капитальный труд «Маркшейдерское искусство», в котором изложил все то, что несправедливо приписывалось немецкому маркшейдеру Вейсбаху. Таким образом, не Вейсбах, а русский маркшейдер П. А. Олышев являзтея создателем новой, научной маркшейдерии.

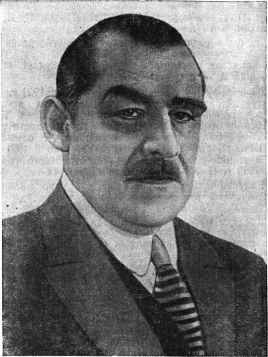

Заслуженный профессор, член Горного совета и Горного ученого комитета Петр Алексеевич Олышев (1817—1896) с 1840 по 1870 г. преподавал маркшейдерское и горное искусство в Петербургском институте.

В работе П. А. Олышева дано подробное описание теодолита с внецентренной трубой и нивелира для подземных съемок. Олы-шевым разработана методика вычисления координат пунктов подземной съемки и решения важнейших задач по проведению выработок встречными забоями с использованием формул аналитической геометрии. Таким образом, П. А. Олышеву принадлежит приоритет применения в маркщейдерском деле;

История развития маркшейдерского дела в России

25

а) теодолита и нивелира взамен висячей буссоли;

б) составления планов по координатам взамен накладки по азимутам;

в) аналитической геометрии взамен элементарных формул тригонометрии.

Г. А. Тиме (1831—1910)

Положения П. А. Олышева были далее развиты Георгием Ав-густовичем Тиме (1831—1910), заслуженным профессором Петербургского института. Он первый обратил внимание на крупные недостатки в постановке маркшейдерского дела в России, заключавшиеся в разобщенности съемок отдельных рудников и шахт и отсутствии контроля над состоянием маркшейдерской службы частных горных предприятий.

В 1872 г. Г. А. Тиме опубликовал в «Горном журнале» ряд работ «О производстве и вычислении маркшзйдерских триангуляции»,

26

Введение

в которых дал научное обоснование для постановки маркшейдерской службы горнопромышленного района. В последующих работах Тиме, опубликованных в «Горном журнале» (1883—1884) или изданных отдельными книжками (1890), были разработаны геометрические способы ориентирования подземной съемки, определения

В. И. Бауман (1867—1923)

астрономического меридиана для маркшейдерской съемки и другие. Работы Тиме способствовали повышению уровня знаний русских маркшейдеров, улучшению маркшейдерского дела на шахтах и рудниках.

Маркшейдерская служба горных предприятий переживала в то время большие затруднения. Причина их заключалась в бесправном, зависимом от владельцев предприятий, положении маркшейдеров. Назрела необходимость коренной реформы маркшейдерского дела в России. В этом деле исключительно велика роль

История развития маркшейдерского дела в России

27

профессоров В. И. Баумана, П. М. Леонтовского и П. К. Соболевского.

Профессор Петербургского горного института Владимир Иванович Бауман (1867—1923) опубликовал свои научные труды в книгах: 1) «О выборе системы координат для маркшейдерских карт и планов», 1887 г.; 2) «Курс маркшейдерского искусства» в трех томах, 1905 г.; 3) «К вопросу об определении запасов месторождений», Горный журнал, т. IV, 1908 г.; 4) «К вопросу о сбросах, сдвигах и других смещениях жил и пластов», Записки горного института, т. I, вып. I, 1907 г.

В своих работах проф. В. И. Бауман охватил все основные вопросы маркшейдерского дела. Предложенная им классификация смещений, способы подсчета запасов угольных месторождений и решения других вопросов маркшейдерского дела с успехом применяются и в настоящее время. Известны работы В. И. Баумана по магнитометрии, положившие начало широкому применению в России геофизических методов разведки полезных ископаемых.

Производственная деятельность В. И. Баумана, которую он успешно сочетал с научно-педагогической работой, протекала, главным образом, в Донбассе. Здесь В. И. Бауман создал первую в России единую триангуляцию крупнейшего горнопромышленного района.

Большое значение имели работы В. И. Баумана по проверке качества маркшейдерских съемок. В. И. Бауман подготовил реформу маркшейдерского дела в России, в которой намечалось:

1) введение единой системы координат для маркшейдерских съемок и планов отдельных горнопромышленных районов;

2) изменение структуры маркшейдерской службы с целью повышения роли и ответственности «присяжных» маркшейдеров-производственников;

3) создание «института правительственных маркшейдеров», которые должны контролировать присяжных маокшейдеров и прово дить маркшейдерские работы, имеющие общее значение для ря да смежных горных предприятий;

4) разработка новой технической инструкции по производств? маркшейдерских работ.

По инициативе и под руководством В. И. Баумана были созваны два маркшейдерских съезда: Первый Всероссийский съезд маркшейдеров (1913 г. в Петербурге), Второй Всероссийский маркшейдерский съезд (1921 г. в Петрограде).

Проф. В. И. Бауман является основателем маркшейдерской специальности при Ленинградском горном институте.

Петр Михайлович Леонтовский (1871—1921). В 1903 г. начал научно-педагогическую работу в Екатеринославском высшем горном училище (ныне Днепропетровском горном институте). В 1906 г. защитил диссертацию на тему «Практическое применение теория случайных ошибок непосредственных наблюдений». С 1906 по 1921 г. — профессор Екатеринославского высшего горного училища.

Леонтовский оххублвдкжал в печати около 40 работ. Среди них выделяются монографии: по сдвижению горных пород над выра-

28

Введение

ботанным пространством и по классификации скрещений и смещений. Леонтовский явился инициатором и основоположником широкого и всестороннего изучения процесса сдвижения горных пород. Им было создано «правило Леонтовского» для расчета предохранительных целиков.

П. М. Леонтовский (1871—1921)

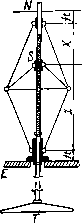

Леонтовский был изобретателем-новатором в области маркшейдерского дела Впервые в мире он создал нивэлир-автомат и предложил новый, двухзеркальный способ примыкания к отвесам.

Леонтовский создал «Общество маркшейдеров Южной России», сыгравшее положительную роль в развитии маркшейдерского дела. Под редакцией Леонтовского с 1910 г. выходил журнал «Маркшейдерские известия».

П. М. Леонтовский создал маркшейдерскую специальность в Бкатеринославском высшем горном училище.

История развития маркшейдерского дела в России

29

Петр Константинович Соболевский (1868—1949). В 1898 г. окончил Петербургский горный институт. В 1901—1903 гг. работал в Донецком бассейне и на педагогической работе в Екатеринослав-ском высшем горном училище. В 1903 г. перешел на работу в

П. К. Соболевский (1868—1949)

Томский технологический институт профессором и в 1904 г. организовал в нем первую в России маркшейдерскую специальность. С 1921 по 1933 г. Соболевский работал в Свердловском горном институте, где в 1929 г. также создал маркшейдерскую специальность. В 1933 г. Соболевский перешел на работу в Москву, где с 1937 г. до конца своей жизни заведывал кафедрой маркшейдерского дела Московского торного института.

Проф. П. К. Соболевский — основоположник новой научной дисциплины, именуемой им «геометрия недр». В своих работах

30

Введение

П. К- Соболевский разработал теоретическую и практическую сторону вопроса о геометризации формы и свойств месторождений полезных ископаемых.

Основные положения геометрии педр были разработаны Соболевским еще до 1917 г. Наибольшее развитие идеи Соболевскою полечили после Великой Октябрьской социалистической революции, особенно в годы первых пятилеток.

Работами Баумана, Леонтовского и Соболевского, а также многочисленных маркшейдеров-производственников была создана научная основа для успешного развития передовой советской маркшейдерии.

§ 3. ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ МАРКШЕЙДЕРИИ

Великая Октябрьская социалистическая революция дала начало новой, советской маркшейдерии. В результате национализации горных предприятий, ликвидации частной собственности на недра были устранены основные причины, мешавшие развитию нашей отечественной маркшейдерии.

Разруха промышленности, вызванная войной 1914—1918 гг.,

следство. Шахты были затоплены. Маркшейдерские планы горных работ утрачены или похищены бывшими владельцами шахт.

Первой важнейшей задачей советских маркшейдеров явилось восстановление маркшейдерской документации действующих и затопленных шахт.

Итоги работ по восстановлению маркшейдерской службы, а также определение ее задач и путей развития были обсуждены на Втором Всероссийском маркшейдерском съезде, который состоялся в октябре 19(21 г. в Петрограде, В работе съезда участвовало .73 делегата. Съезд провел 25 пленарных заседаний, на ко торых заслушал и обсудил доклад В. И. Баумана о реформе маркшейдерского дела, а также ряд научных докладов, в том числе доклады П. К. Соболевского о геометрия недр.

Постановлением ВЦИК и СНК от 8 апрели 1922 г. были утверждены решения съезда о реорганизации маркшейдерского дела.

Во исполнение этого постановления были изданы: «Положение о производстве маркшейдерских работ в горных округах», «Инструкция для окружных маркшейдеров», «Инструкция о производстве маркшейдерских работ в горных округах в Советском Союзе».

Созданный институт окружных маркшейдеров провел большие работы. В Донбассе была расширена триангуляция В. И. Баумана. В 1924—1926 гг. проф. Ф. Ф. Павлов создал уральскую маркшейдерскую триангуляцию II класса, охватившую большую группу рудников Среднего Урала. В 1918—1925 гг. проф. Н. Г. Келль провел большие работы по созданию триангуляции Кузнецкого бассейна. В этой триангуляции Н. Г. Келлъ впервые применил плоские конформные прямоугольные координаты. Эта система координат принята теперь в СССР как общегосударственная.

а также гражданская война

тяжелое на

Основные моменты развития советской маркшейдерии

31

В 1925—1927 гг. прошли районные съезды маркшейдеров: Юга России в Харькове (1925 г.), Урала и Башкирии в Свердловске (1925 г.), Сибири и Дальнего Востока в Томске (1927 г.).

На основе теории проф. П. К. Соболевского были проведены большие работы по геометризации месторождений (Кизел, Челябинск, Магнитная и др.). В процессе выполнения этих работ сложилась и окрепла новая научная дисциплина — геометрия недр, успешно развиваемая школой учеников проф. П. К. Соболевского (проф. докт. П. А. Рыжов; доц. канд. техн. наук Г. И. Вилесов; доц. канд. техн. наук А. А. Трофимов и др.).

В 1928 г. была создана Постоянная маркшейдерская комиссия научно-технического совета горной промышленности ВСНХ. Во главе этой комиссии стоял проф. докт. техн. наук И. М. Бахурин и его помощник А. И. Дисман.

Иван Михайлович Бахурин (1880—1940) в 1901 г. поступил в Петербургский университет» из которого был исключен за участие «в студенческих беспорядках» и выслан из Петербурга. В 1909 г. окончил Петербургский горный институт. С 1909 но 1921 г. И. М. Бахурин работает ассистентом и ближайшим помощником В. И. Баумана, после смерти которого в 1921 г. избран профессором маркшейдерского дела Ленинградского горного института. В 1939 г. И. М. Бахурин был избран чл.-корр. АН СССР.

И. М. Бахурин — автор крупнейших работ по маркшейдерскому делу. Созданный им специальный курс маркшейдерского дела является капитальным трудом, освещающим важнейшие вопросы теории и практики маркшейдерского дела. Велика и почетна работа И. М. Бахурина в области вопросов изучения процесса сдвижения горных пород над выработанным пространством. Его монография «Сдвижение горных пород под влиянием горных разработок» освещает все стороны этого сложнейшего вопроса горного дела, а исследования погрешностей измерений и их накопления при подземной съемке до сих пор являются основными руководящими материалами при решении многих задач маркшейдерского дела.

И. М. Бахурин был крупнейшим организатором и общепризнан ным руководителем всего коллектива советских маркшейдеров. Под его руководством работала постоянная маркшейдерская комиссия, сыгравшая большую роль в создании советской маркшейдерии. Из числа учеников И. М. Бахурина выросли крупные научные работники (проф. докт. техн. наук С. Г. Авершин, проф. докт. техн. наук Д. А. Казаковский и др.).

Проф. И. М. Бахурин совместно с А. И. Дисманом подготовил и провел Первый Всесоюзный маркшейдерский съезд.

Первый Всесоюзный маркшейдерский съезд состоялся в Ленинграде в 1932 г. Работой съезда руководил И. М. Бахурин. На съезде присутствовало 350 человек. Главным вопросом, обсуждавшимся на съезде, был вопрос о значения и характере маркшейдерской службы социалистических торных предприятий. В решениях съезда было указано: «Правильное, безопасное и экономное ведение горных разработок, рапяональноЪ их проектированиз, охрана недр, борьба с потерями, учет запасов о

32

Введение

их движения, охрана поверхностных сооружений от повреждений и разрушений вследствие горных разработок, правильная постановка разведок, решение некоторых вопросов общей геологии — все эти задачи и вопросы не могут найти правильного разрешения без четко поставленной маркшейдерской службы».

И. М. Бахурин (1880—1940)

Съезд наметил две организационные формы построения маркшейдерской службы: а) маркшейдерское бюро горного предприятия; б) специальная маркшейдерская организация (Союзмаркш-трест), ведущая работы для предприятий на договорных началах.

Съезд обсудил и одобрил доклады П. А. Рыжова, Д. Н. Ог-д^блина и Г. И. Вилесова о геометризации ряда уральских Месторождений и принял решение о необходимости создания ^научно-исследовательского маркшейдерского института и завода маркшейдерских инструментов.

Основные моменты развития советской маркшейдерии

33

Большое значение в устранении имеющихся недостатков маркшейдерской службы имел приказ № 276 народного комиссара тяжелой промышленности от 28 июля 1938 г. На основе этого приказа были изданы: положения о маркшейдерской службе и маркшейдерском контроле, новая техническая инструкция, временные правила охраны сооружений Донецкого и Подмосковного бассейнов.

Всесоюзный научно-исследовательский маркшейдерский институт (ВНИМИ) был создан на основе решений первого маркшейдерского съезда в 1932 г. в форме Центрального научно-исследовательского маркшейдерского бюро (ЦНИМБ). В 1945 г ЦНИМБ реорганизован во ВНИМИ.

ВНИМИ ведет научно-исследовательские работы в четырех основных направлениях: 1) по методике и технике маркшейдерского дела; 2) по сдвижению горных пород и земной поверхности под влиянием горных разработок; 3) по горному давлению; 4) по маркшгйдерскому инструментарию.

Проведенные обширные работы по изучэнию процесса сдвижения в Донбассе, Кузбассе, Караганде, Кизеле и других районах дали возможность ВНИМИ разработать правила охраны сооружений в этих районах. На основе обобщения имеющегося материала проф. С. Г. Авершин создал теорию сдвижений, позволившую впервые подойти к расчету элементов сдвижения поверхности. Эта работа проф. С. Г. Авершина удостоена Сталинской премии.

ВНИМИ создал ряд* производственных инструкций в области методики маркшейдерского дела. В 1950 г. утверждена инструкция по маркшейдерским съемкам при подземной разработке угольных и сланцевых месторождений, в 1952 г. — по маркшейдерским работам при шахтном строительстве и т. д. Крупных успехов добился ВНИМИ (канд. техн. наук В. П. Лавров) в разработке методов и приборов гироскопического ориентирования подземной съемки. Эта работа также удостоена Сталинской премии в 1952 г. Инструментальный отдел ВНИМИ (канд. техн. наук

B. Д. Радкевич) создал ряд новых маркшейдерских инструментов (оптический проектор, профилограф, горный теодолит-тахеометр и др.).

ВНИМИ имеет отделения: Донецкое (г. Сталино), Уральское (г. Свердловск). Карагандинское (г. Караганда,) Кузнецкое (г. Прокопьевск). Научной работой ВНИМИ руководит ближайший помощник и ученик И. М. Бахурина проф. докт. техн. наук

C. Г. Авершин. В работе ВНИМИ принимают участие проф. докт. техн. наук Д. А. Казаковский, Б. И. Никифоров, чл.-корр АН СССР Н. Г. Келль и др.

Улучшению маркшейдерской службы горных предприятий во многом способствовал коллектив Харьковского завода маркшейдерских инструментов. Завод создал новые типы горных теодолитов, нивелиров и других инструментов, широко используемых маркшейдерами шахт.

Широкое развитие в последние годы открытых способов разработки месторождений заставило маркшейдеров разработать

3 Закав 2352

34

Введение

новые методы съемки и решения особых задач, присущих этому виду горных работ. Советская маркшейдерия успешно справилась с этой новой задачей. Канд. техн. наук М. Л. Рудаков и канд. техн. наук М. А. Перегудов создали обобщающие труды по маркшейдерскому обслуживанию открытых горных работ.

Большим событием в развитии советской маркшейдерии явилось создание в 1948 г. по инициативе товарища Сталина Главного управления государственного горного надзора и в его составе службы маркшейдерского контроля.

Успешное развитие советской маркшейдерии было обеспечено большой работой по подготовке новых инженерно-технических кадров.

Наша советская маркшейдерия далеко обогнала маркшейдерию капиталистических стран по всем вопросам теории и практики маркшейдерского дела. Однако было бы ошибкой считать, что советскими маркшейдерами сделано все необходимое в своей области. Предстоит сделать еще очень многое.

ЛИТЕРАТУРА

1. С. Г. Авершин, Профессор Иван Михайлович Бахурин и советская маркшейдерия, Труды ВНИМИ, Сб. XXII, 1950.

2. И. М. Бахурин, Вопросы маркшейдерского искусства, М. 1936.

3. Г. И. В иле сов. Основоположник геометрии недр П. К. Соболевский, Металлургиздат, 1950.

4. А. А. И г о ш и и, Маркшейдерские работы при строительстве шахт, М., 1951.

5. Д. Н. Оглоблин, Маркшейдерские работы при подземной разработке месторождений, ч. 1. М., 1950.

6. М. А. Перегудов, Маркшейдерская съемка открытых разработок, М., 1950.

7. М. Л. Рудаков, Маркшейдерские работы при открытых разработках, Свердловск, 1950.

8. П. А. Р ы ж о в, Из истории развития горно-геометрических работ, М., 1950.

9. И. Н. У ш а к о в, Горная геометрия. М., 1951.

ГЛАВА ВТОРАЯ

МАТЕМАТИКА

доц. канд. физ.-матем. наук Г. С. АБРАМОВ и проф. докт. техн. наук Д. Н. О ГЛ О БЛИН

§ 4. АЛГЕБРА 1. Степень

ап = а а а . . . а (п раз); (abf => a* bk ; п m n+m ( а \* ак

аа =а 5 (т) =7;

(an)m = апт; ат :ат = а° = 1;

m п—т —т 1

ап:ат = а ; а = —.

ат

Формулы сокращенного умножения и деления

(а±b)* = a*±2ab + Ъ*\ (a + b + c)* = a* + b2 + c2 + 2аЬ + 2ас + 2Ьс; (а ± Ь)* = а» ± 3a2b + 3ab2 ± Ь* (a + b) (a — b) = a* — b*.

3. Бином Ньютона

Математика

4. Пропорции

Если — = — , то ad = be b d

j.___b_ m jl___c_ u _b___d_

с d b а а с Производные пропорции

a±b c±d a±b c±d a + b c + d

b d а с a — b c — d .

5. Действия с корнями

Корень четной степени из положительного подкоренного количества имеет два значения: положительное я отрицательное. Корень четной степени из отрицательного подкоренного количества имеет мнимое значение. Корень нечетной степени имезт знак подкоренного количества.

я 1 я я я я_

У~а~=ап; УаТс = У~а'У~ь'У^с~;

. m

я nk _ я _ - —я_ я_

Я _

У ап

cVT = Va.c"; \ГТ • V a = /"а+т;

я _ т _ я _ я_

/т_ , / п _ nw_ , / а У~а Уа=]/ Va-Va; \ Т= "

К*

± У~ь = + & + 2

6. Уравнения и их решение

Уравнение первой степени или линейное

ах + Ь = 0; х = — — .

а

Уравнение второй степени или квадратное

ах* + Ьх + с = О или х* + рх + q = 0;

— b±V b2—4ac 9 __J_

*i,2 = 2а ' Xi.*~" 2 ±

Алгебра

Свойство корней квадратного уравнения

Ь с

*i + *2 = — — = — Р\ *i • х2 = — q. а а

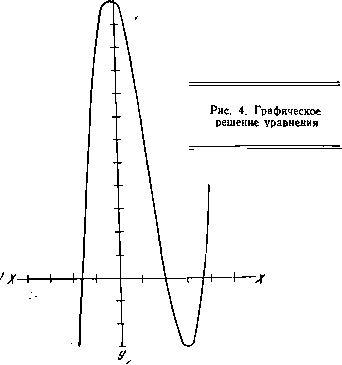

7. Графическое решение уравнения f(x) =0 Вычерчивают в избранном масштабе кривую у = f(x) по предварительно вычисленным координатам некоторых точек этой кривой. Абсциссы точек пересечения кривой с осью XX представляют действительные корни уравнения.

Пример. Графическое изображение уравнения

х8 — 4х« — 2х+ 12 = 0

построено на рис. 4. Кривая5 пересекает ось абсцисс в трех точках, следовательно исследуемое уравнение имеет три кбрня;

38

Математика

Иногда уравнение f(*) = 0 удобно изобразить в виде U(x) = = f2(*).

Построив графическое изображение обеих функций у = f 1 (х) и |у =f2(x)f находят по точкам пересечения искомые значения корней уравнения.

Пример. Уравнение х* — х — 0,2 = 0. Перепишем его в виде х* = х + 0,2. Построив кривые у =х* и у = х + 0,2, находим три точки пересечения их. Отсюда

— 0,9; х2« —0,2; х8»1.

8. Прогрессии

Арифметическая прогрессия. Формулы для нахождения любого члзна и суммы членов арифметической прогрессии:

<tn = <t1+d(n — 1);

Sn- 2 п,

а\ — первый член прогрессии; d — ее разность; i

п —номер искомого члена прогрессии; $п—сумма п членов прогрессии.

Геометрическая прогрессия. Формулы для нахождения любого члена и суммы членов геометричэской прогрессии:

я-1

ап = axq ;

Sn" «-1 '

Обозначения те же, что и выше; q — знаменатель прогрессии.

9. Соединения

Размещения. Число возможных размещений из л различных элементов по тп

А™ = л (л — 1) (л — 2) . . .(л-ш+1)= {п^т)] -

Перестановки. Число возможных перестановок из л элементов Рп = 1 • 2 • 3 . . . л = л!

Сочетания. Число возможных сочетаний из л различных элементов по тп

ст=з л(л-1)(л-2) . . . (л~т + 1) = К л!

п 123.../л Рт т!(л —т)!

Логарифмы

39

С* = л; Спп=\.

Основное свойство сочетаний

10. Формулы некоторых часто встречающихся сумм

л(л + 1)

1+2 + 3 +

+ л = -

1 + 3 + 5 + . . . + (2л — 1) = л*; 2 + 4 + 6+ . . .+ (2л — 2) + 2л = л(л+ 1);

л(л+1)(2л+1)

I2 + 22 + 32 +

+ ла =

1. + 2» + Зз+...+лз = [^^

л(2л+ l)(2/i— 1)

1* + 3* + 5а+ . . .+ (2л— 1)2 =

1» + 3» + 5» +

+ (2л — !)« = л*(2ла — 1).

§ 5. ЛОГАРИФМЫ

1. Общие сведения

Логарифмом х числа N по основанию а называют показатель степени, в которую надо возвести основание, чтобы получить данное число.

Логарифмы, в которых за основание принято 10, называют десятичными, или обыкновенными и обозначают знаком lg. Логарифмы произведения, дроби, степени и корня

lg а • Ь • с = lg а + lg Ь + lg с; lg-|- = lg a—lg b, lg аь =« Ь • lg а; ь \ga

Все положительные числа имеют логарифмы, состоящие из целого числа, называемого характеристикой, н правильной дроби, называемой мантиссой.

Характеристика может быть положительной или отрицательной. Мантисса всегда положительна. ^4

40

Математика

2. Правила определения характеристики логарифма

Характеристика логарифма целого или смешанного числа содержит столько положительных единиц, сколько цифр содержится в целой части числа без одной.

Характеристика логарифма десятичной дроби, меньшей 1, содержит столько отрицательных единиц, сколько нулей содержится перед первой значащей цифрой дроби, считая нуль перед запятой. Например:

lg 568370 имеет характеристику .... 5 lg 1,268 » » .... 0

lg 0,249 » » .... —I

lg 0,012 » » ... .—2

Отрицательную характеристику обозначают знаком сминус» над цифрой, а часто заменяют положительной, прибавляя к ней число 1СХ_ Например, для логарифма десятичной дроби 0,001

вместо 3,00000 пишут 7,00000, для lg 0,0008 вместо 4,90309 пишут 6,90309.

3. Логарифмы отрицательных чисел

Отрицательные числа не имеют логарифмов. При действиях с ними находят логарифм числа, не обращая внимания на знак минус, и справа от логарифма подписывают условный знак л (негатив).

lg (—71,328) = 1,85326 л. Сумма или разность двух знаков л уничтожает их.

4. Действия с логарифмами

При сложении и вычитании логарифмов с отрицательными характеристиками обязательно учитывают их знак.

При умножении логарифма с отрицательной характеристикой мантиссу и характеристику умножают отдельно и складывают результат. Например: _

2,47351 * X 34

1 89404 14 2053

16,09934

"68_

52,09934

При делении логарифма с отрицательной характеристикой прибавляют к характеристике столько отрицательных единиц.

Определители (детерминанты)

41

сколько нужно, чтобы она разделилась на делитель, а к мантиссе прибавляют столько же положительных единиц.

Г,46831 : 3 = (—3 + 2,46831 : 3) =1,82277.

В маркшейдерской практике применяют следующие таблицы логарифмов:

I.E. Пржевальский. Пятизначные таблицы логарифмов.

2. Георг Вега. Таблицы семизначных логарифмов.

3. Д. Н. Оглоблин. Пятизначные таблицы логарифмов для маркшейдеров.

5. Натуральные логарифмы

В основании натуральных логарифмов лежит число « = 2,7182818 . . . е = Hm ^1 "^"""j при л, стремящемся к бесконечности.

Натуральные логарифмы обозначают знаком In. Между десятичными и натуральными логарифмами существует зависимость

lg N = М • In N; In N = -77 lg N;

M

M = 0,43429 — модуль натуральных логарифмов;

=2,30259.

М

§ б. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ (ДЕТЕРМИНАНТЫ)

1. Общие сведения

Решая два уравнения первой степени с двумя неизвестными ахх + Ъху = сг\

получим I I

_ сгЬ% — с2Ьг ^ _ а\С2 — а2сг

Соотношения, написанные в числителе и знаменателе, называют определителями второго порядка, a a\t аг, Ьи 62, с\, с2 их элементами. Определители второго порядка принято записывать в виде:

42

Математика

ахЬх й2Ь2

а2с2 = — Ьхс2 + схЬ2

= аус2 — aa^i

Ь2с2

Для разложения определителя второго порядка вычитают из произведения элементов, лежащих на главной диагонали, произведения элементов, расположенных на другой диагонали.

4 7 3(-6J

= 4(_6)-3 • 7 = —45.

2. Определитель третьего порядка

Определитель, расположенный в трех строках и трех столбцах, называют определителем третьего порядка.

а2Ь2с2\ a9b9cs

|

Ь2с2 |

_ /7Л |

Mi |

+ аг |

Ьхсх |

|

"2 |

he* |

Ъ2с2 |

*i (Vs — Ь2с%) — а2 (Ь^з — 63Ci) + Яз (М2 — cfa).

Опредглитель третьего порядка может быть разложен по любому столбцу или строке.

а2Ь2с2 а9Ь2с9

а2Ь2с2

|

а2с2 |

+ ь2 |

<*lCi\ |

-Ь9 |

axcx |

|

|

аас3 |

а3с9 |

а2с% |

|

Ь2с2 |

а2с2 |

1*2*2 |

|||

|

Ь*с9 |

а3с$ |

Определители (детерминанты)

43

3. Определитель п-то порядка Определитель л-го порядка состоит из п строк и п столб-

цов:

D =

#n#i2#i8

#21*22*28 #31*32*88

•*1Л •*2Л •#3л

а а а . . . а

П± П2 п3 П

а — элементы определителя, первый индекс—' номер горизонтальной строки, второй индекс—номер вертикального столбца.

4. Минор

Минором какого-либо элемента определителя л-го порядка называют определитель (п— 1)-го порядка, получаемый вычеркиванием строки и столбца, в пересечении которых стоит данный элемэнт. Так, например, минором элемента а& определителя л-го порядка будет

#11#12#1* • • -*1Л *21*22#24 • • • #2 л *4i342#44 • • «#4л

#Л1#Л2#«4

5. Разложение определителя л-го порядка

*11*12*18 ■

#21*22*23

#31*32*38

•*1Л •#2Л •*8л

#Л1#Л2#ЛЗ «,.*лл

, 1+1 аиМп + (-1)1+2#1аМ1а + (-1)1+\8М18 + . . . +(— 1)1+Я#1лМ1л-

Afn, 1 Afj2» Afia.....М1л—соответствующие миноры.

44

Математика

Так, например, определитель четвертого порядка разложится

#H#12#i3#l4 #21*22*23*24 *31#82*33*34 *4i*42*43*44

+ *13

= а.

*2 2*23*24 #32*33*34 *42*43*44

*21*22*24 *81*32*84 #41#42#14

— *14

и12

*21*23*24 *31*88*84 *4l*43*44

*21*22*23 *81#82#33 *4i#42#43

6. Свойства определителей

а) Разложение определителя л-го порядка даэт 1 • 2 • 3 • 4... п = л! членов.

б) Если все элементы одного столбца или строки нули, то определитель равен нулю, так как при разложении его по элементам этого столбца или строки все члены будут равны нулю.

в) Если все элементы одного столбца или строки, кроме одного, равны нулю, то определитель равен произведению этого элемента на его минор (с учетом знака).

|

fliVi 0 |

#lMl |

|

|

a2b2c2 0 |

a2b2c2 |

|

|

= — #8 |

#4^4 |

|

|

(Z4&4C4 0 |

г) Величина определителя не изменится, если заменить строки столбцами или наоборот

|

#AC1 |

агага9 |

|

|

агЬгсг |

= |

ЪхЬ2Ъъ |

|

#8*8^8 |

сгсгсг |

д) От перестановки двух строк (или двух столбцов) определитель меняет знак

|

а±Ь2с* |

= — |

Ь2а2с2 |

|

а3Ььс9 |

Мэ^8 |

Измерение углов

45

е) Если все элементы одного ряда имеют общий множитель, то его можно вынести за знак определителя

|

malmb1mc1 |

||

|

а2Ъ2с2 |

= т |

а2Ь2с2 |

|

аз&з^з |

азЬзСз |

ж) Значение определителя не изменится, если элементы одной строки вычесть из элементов других строк

|

*1 Ьх С, |

||

|

a2b2c2 |

= |

(а2 — ах) (Ь2 — Ь1)(с2 — с1) |

|

ОзЬзСз |

(а3 — ах) (рз — Ъх) (с3 — сг) |

§ 7. ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ

Градус есть угол, составляющий 1:90 часть прямого угла; 10=60' = 3600".

Град есть угол, составляющий 1 : 100 часть прямого угла Меньшие части угла выражаются десятичной дробью града

1°= 1,111* . . .; 1* = 0,9° = 54';

1' = 0,0185185*; 0,1* = 0,09° - 5'24*;

Г = 0, 0003086*; 0,01* = 0,009° = 32",4.

Таблицы для перехода от градусов к градам и обратно приведены в приложении (табл. XXXIII).

Радиан есть угол, отношение дуги которого к радиусу равно единице. Радиан обозначают буквой р

р° = 57°,295779513; р' = 3437', 7467708;

р* = 206264*,80625

Переход от градусной меры (аР) к радианной (а*") и наоборот.

46

Математика

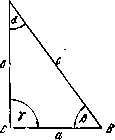

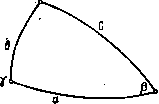

§ 8. ПЛОЩАДИ ПЛОСКИХ ФИГУР 1. Треугольник

S = Y р(р-а)(р-Ь)(р-с) ; р =

а + Ь + с

S = ~- ab sin т = —7- ас sin 3 = — be sin а. 2 4 2 2

a, b, с —стороны треугольника;

nat hb, hc— высоты на соответствующие стороны треугольника;

а* Р.Т — углы треугольника.

5 = у ЦхгУ2 - ХаУО + (х2у8 - *аУа) + (Wi — *1Ув)1;

1

*2У2 1

ХзУз 1

У1) (*2» У2) (x8i Уз) —координаты вершин треугольника.

'-т

2. Трапеция

а + Ь

S = -1— • h = m . Л;

а, 6 — длины параллельных сторон; h — высота; а+Ь

тп =———— средняя линия. 2

3. Параллелограмм

5 = ah = а • b - sin о а — угол между двумя непараллельными сторонами; h — высота.

4. Ромб

5—-у

4ь <*2 — диагонали.

Площади плоских фигур

47

5. Многоугольник

п п

л» X/, у,— число вершин многоугольника и их координаты.

Формулы справедливы при нумерации вершин по ходу часовой стрелки.

6. Круг

4

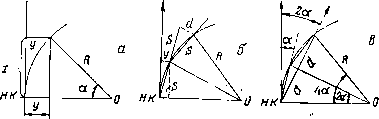

7. Круговой сектор (рис. 5)

/ — длина дуги; аО — центральный угол в градусной мере; р° — число градусов в радиане; R — радиус дуги.

\ос/

Рис. 5. Круговой сектор

Рис. 6. Круговой сегмент

8. Круговой сегмент (рис. 6)

9. Эллипс

5 — nab;

Ь — полуоси эллипса.

48

Математика

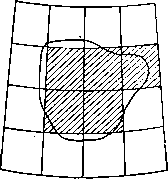

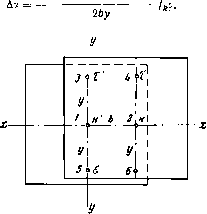

10. Фигура с криволинейным контуром (рис. 7)*

Разбив параллельными прямыми всю фигуру на отдельные трапеции, находят общую площадь по формуле:

F = — (у0 + 4ух + 2у2 + 4j/3 + 2у4 + 4уБ +

+ 2^4 + 4>'2«-3 + 2^-2 + 4V2„-i + V2n); ^ = ^-{(Уо+У2л) + 2(у2+у4 + ув+ . . • +У2й^4+У2^2) +

+4(У! + у3 + У5+ • • • + У2я_3 + У2й-1) }•

ffci ft| *| *| I | У2п

Рис. 7. Определение площади криволинейного контура

§ 9. ОБЪЕМЫ ТЕЛ

1. Прямая призма

V = F • Н; F — площадь основания; Я — высота.

2. Трехгранная призма с непараллельными основаниями V--l-fa+/>. + /«;

*ь Л2, А3—длины боковых (параллельных) ребер; F— площадь нормального сечения.

3. Куб

а — ребро куба.

Объемы тел

49

4. Прямоугольный параллелепипед

V = a • Ь • с a, bt с —ребра параллелепипеда.

5. Пирамида и конус

V = FH.

3

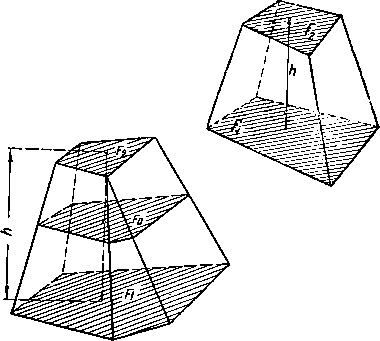

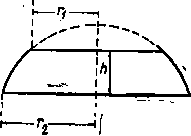

6. Усеченные пирамида и конус (рис. 8)

Fu F% — площади верхнего и нижнего (параллельных) оснований; h — высота.

7. Призматоид (рис. 9)

Рис. 8. Усеченная пирамида

Рис. 9. Призматоид

Призматоидом называют тело, ограниченное двумя параллельными плоскостями, боковые грани которого — трапеции, треугольники или параллелограммы

Л / Fx + F2 X

Fu F2— площади верхнего и нижнего основания; Fo — площаДь среднего сечения.

4 Заказ 2352

50

Математика

8. Обелиск (рис. 10)

Обелиском называют тело, боковые грани которого не пересекаются в одной точке, верхнее и нижнее основание прямоугольники, лежащие в параллельных плоскостях

V~-^[ab + cd + (a + c)(b + d)]; о

а, Ь, Су d — стороны нижнего и верхнего основания; h — высота.

Рис. 10. Обелиск

9. Цилиндр

V = F • Л; F — площадь основания; h — высота.

10. Круговой цилиндр

11. Полый круглый цилиндр (труба)

гМ кпЪ

V = T:h (R* — г2) = nhb (R + г) = —- (D* — d2) = — (D + d);

4 4

R, г —радиусы; D, d — диаметры (наружный и внутренний);

5 — толщина стенки; h — высота цилиндра.

12. Конус прямой круглый

V = 4" *^ = — = О,26180ял. 3 12

Объемы teA

51

13. Усеченный круглый конус

V = — тгЛ (Я2 + г2 + Rr) = — rJi (D2 + d2 + Dd). 3 12

14. Шар

4 1

V = — 7г/?э = 4,1888Я3 = — ttD8; о о

3

Я = 0,62035 V~V.

V =

15. Полый шар

16. Шаровой сегмент (рис. 11)

у » лЛ1 (r _ A j = _1_ яЛ (За»+Л2);

R — радиус шара; а — радиус осно- Рис. 11. Шаровой сег-вания сегмента; h — высота сегмента мент

17. Шаровой пояс (рис. 12)

V = —^(Зг* + Зг^ + Л*);

П, г% — радиусы оснований пояса; h — высота пояса.

Рис. 12. Шаровой пояс

52 Математика

т

Рис. 14. Трехосный эллипсоид

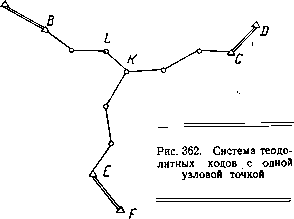

—-------- 20; Бочка сферической формы